- within Corporate/Commercial Law topic(s)

- within Corporate/Commercial Law topic(s)

- within Corporate/Commercial Law, Employment and HR and Real Estate and Construction topic(s)

引言

考虑到司法实践中股东出资责任纠纷频发,自2024年7月1日起开始实施的《公司法》(以下简称为"新《公司法》")在吸收原司法解释合理内容的基础上,对于股东出资责任体系问题进行了较为系统的修改。其中新《公司法》第五十四条明确规定的股东出资加速到期制度更是引发热议。

根据该条规定,公司不能清偿到期债务的,公司或者已到期债权的债权人有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前缴纳出资。除了增加公司作为要求股东出资加速到期的主体外,新《公司法》第五十四条相较于既有规则做出的主要改变有二:一为在非破产、解散情形下放缓了对股东出资期限利益的保护,在公司不能清偿到期债务的情况下即可以要求股东出资加速到期;二为在股东出资加速到期的后果上由股东在个案中对债权人承担"补充赔偿责任"转为要求"股东提前缴纳出资"。

然而,"法律的生命不在于逻辑,而在于经验"。当下,如何理解与适用新《公司法》第五十四条的规定,则需要求教于既有司法实践中确立的规则。

一、新《公司法》第五十四条规定的股东出资加速到期规则是否能够溯及过往?

若公司不能清偿到期债务这一事实发生于新《公司法》实施前,而这一状态一直延续到了新《公司法》实施后,那么可否适用新《公司法》第五十四条的规定存在疑问。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>时间效力的若干规定》(以下简称为"《公司法时间效力规定》")第一条第一款规定以及第四条第六款规定都有可能成为该情形下适用新《公司法》第五十四条规定的依据。

虽然刘贵祥大法官认为,在新《公司法》司法解释明确是否归入公司之前,以不溯及适用为宜。 1但是,据我们目前检索到的案例来看,已经有不少法院溯及适用新《公司法》第五十四条作出了裁判。

如此看来,新《公司法》第五十四条在司法实践中的溯及适用多半已是既成事实。

二、新《公司法》第五十四条对股东出资加速到期的适用条件的调整

根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》(以下简称为"《九民纪要》")第六条规定,在注册资本认缴制下,原则上保护股东出资的期限利益,仅在两个例外情形下要求股东出资加速到期可以获得法院支持:

(1)公司无财产可供执行,具备破产原因但不申请破产;

(2)公司股东(大)会恶意延长股东出资期限。

因此在非破产、解散情形下股东出资加速到期的适用条件这一问题上,司法实践中普遍依据《九民纪要》规定的两个例外条件来判断股东出资是否应当加速到期。例如在(2023)最高法民申2920号案例中,最高人民法院驳回了再审申请人要求追加股东为被执行人的再审申请,理由为案涉公司仍为在营(开业)企业,名下仍有知识产权可供执行,无充分证据证明某芯公司具备破产原因,亦不存在恶意延长股东出资期限的情形,并未理会再审申请人提出的案涉公司名下少量知识产权不具有变现能力且资产价值不足以清偿其债权这一问题。

相较于《九民纪要》第六条,新《公司法》第五十四条则规定,在公司不能清偿债务的情形下即可以要求股东出资加速到期,并未要求具备破产原因。可见,新《公司法》第五十四条放缓了对股东期限利益的保护,更加倾向于保护债权人的利益。

然而,如何认定"公司不能清偿债务"不无疑问。由于该表述与《企业破产法》第二条前半句的表述类似,因此可以参考《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定(一)》第二条认定,即"下列情形同时存在的,人民法院应当认定债务人不能清偿到期债务:(一)债权债务关系依法成立;(二)债务履行期限已经届满;(三)债务人未完全清偿债务"。刘贵祥大法官持类似观点,指出应以公司未清偿到期债务的事实状态为判断标准。 2同样,也有观点认为,"公司不能清偿债务"就是一般性未支付,无须达到"资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力"的程度。 3

因此,在新《公司法》第五十四条未来的适用中,债权人是否可以无须等待执行法院认定公司已无财产可供执行,在生效判决确定的债务履行期限届满后,甚至在讨债催告失败后(债权未经生效判决确认),即可以要求股东出资加速到期?该问题仍有待于司法实践的进一步探索。

三、新《公司法》第五十四条对股东出资加速到期法律后果的调整

根据《九民纪要》第六条的规定,股东出资加速到期的法律后果为股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任,即股东在个案中越过公司直接向债权人清偿。

然而,从文义解释的角度,新《公司法》第五十四条改变了个别清偿规则转而采用入库规则要求股东提前向公司缴纳出资。对此,有观点认为,入库规则的优点在于不仅有助于盘活公司资产,而且可以在最大范围内实现全体债权人公平受偿的目的。 4

但是据我们目前检索到的案例来看,各地法院在首次适用新《公司法》第五十四条进行裁判时,仍然通过不同的规则的组合应用判决股东直接向债权人承担补充赔偿责任。

例如,北京市西城区人民法院同时适用新《公司法》第五十四条股东出资加速到期规则和债权人代位权规则,认为"股东张某应适用加速到期规则履行提前缴纳出资的债务,债权人李某则有权根据债权人代位权规则,向张某主张在其未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任"。 5

又如,江苏省常熟市人民法院以及泰州市姜堰区人民法院依据新《公司法》第五十四条和《公司法司法解释(三)》第十三条第二款规定,判决股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充清偿责任。 6

对此,刘贵祥大法官同样支持由股东在个案中直接向债权人清偿。其认为在出资加速到期背景下债务人公司丧失期限利益的债权本质上与到期债权并无区别,《民法典》第五百三十七条规定的代位权行使的法律后果具有参考意义。并且,个别清偿并未阻碍其他债权人提起破产申请,反而可以激励债权人积极行使权利。即使采取入库规则,债权人可以在请求股东履行出资义务的同时,同时申请对该公司债权采取保全措施,在执行程序中同样可以实现个别清偿的效果。 7

可见,现有实践及观点已经开始逐渐探索如何在不违背入库规则的前提下,实现个别清偿的法律效果。

四、新《公司法》调整后债权人实现股东出资加速到期的路径选择

在新《公司法》出台前的司法实践中,债权人实现股东出资加速到期的路径有三:

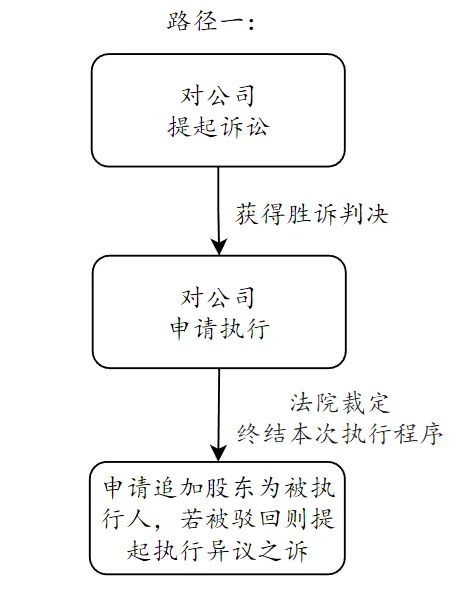

1、债权人在执行程序中追加股东为被执行人,若申请被驳回则提起执行异议之诉

例如(2022)京民终732号案例:

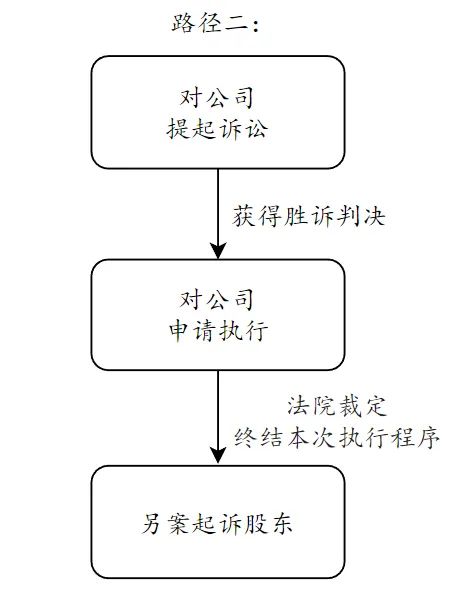

2、在针对公司的诉讼进入执行程序发现无财产可供执行而裁定终结本次执行后,债权人另案起诉股东要求承担补充赔偿责任

例如(2022)京02民终13922号案例:

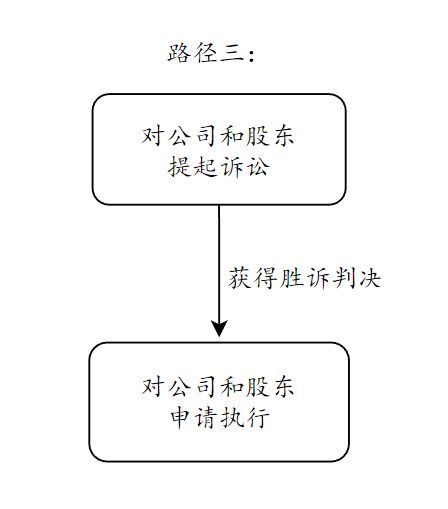

3、债权人同时起诉公司和股东,要求公司清偿债务,同时要求股东对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任

例如(2021)京01民终8770号案例:

其中,路径一和路径二较为常见且容易获得法院支持,而路径三的可行性存在分歧,例如,在(2015)宝民初字第4935号案例中,天津市宝坻区人民法院以公司能否赔偿债权人损失以及不能赔偿的部分均无法确定为由,驳回了债权人要求股东承担补充赔偿责任的诉讼请求。

在新《公司法》时代,债权人继续沿用前两种路径实现股东出资加速到期的可行性自不待言。新的问题在于曾经饱受争议的第三条路径是否会因为新《公司法》第五十四条的出现而被司法实践接受。

有观点认为,债权人可以一并将公司和加速到期股东列为共同被告一并起诉。 8毫无疑问,此种做法更有利于债权人债权的实现。债权人可以在诉前一并保全公司和股东名下财产,有效避免股东在得知公司被起诉后迅速转移财产。但是,由于公司与债权人之间的债权债务尚不确定,如果毫无限制地允许债权人一并起诉公司和股东,可能会产生股东频繁被诉及其名下财产多次被采取保全措施的尴尬局面。

在诉讼程序上如何平衡股东与债权人利益无疑是未来司法实践应当重点考虑的问题。

结 语

理论与实务界曾围绕股东出资加速到期问题展开了激烈的讨论。新《公司法》第五十四条的诞生从立法的角度加强了对债权人利益的保护,使得这一问题渐趋明朗,但无论是股东加速到期的适用前提、法律后果,还是债权人实现股东出资加速到期的可行路径均有待进一步探讨。"路漫漫其修远兮",我们将持续关注这一问题的最新进展,以期贡献些许有益思考。

Footnotes

1. 刘贵祥:《关于新公司法适用中的若干问题》,载《法律适用》2024年第6期,第9页。

2. 刘贵祥:《关于新公司法适用中的若干问题》,载《法律适用》2024年第6期,第14页。

3. 彭冰:《新<公司法>中的股东出资义务》,载《中国应用法学》2024年第3期,第44页。

4. 赵旭东主编:《新公司法条文释解》,法律出版社2024年版,第139-140页。

5. 《西城法院审结首例适用新公司法加速到期规则案件》,载公众号"北京西城法院",https://mp.weixin.qq.com/s/21_oRaYH_GdOlzZ5KI9e_w,2024年7月1日。

6. 《常熟法院审结首例适用新公司法加速到期规则案件》,载公众号"常熟市人民法院",https://mp.weixin.qq.com/s/iSR1fd866ueuh-jh8igRAA?scene=25#wechat_redirect,2024年7月3日;《姜堰法院审结首例适用新公司法加速到期规则案件》,载公众号"泰州姜堰法院",https://mp.weixin.qq.com/s/j9ECAir1CkTs3nUAJjjxww,2024年7月2日。

7. 刘贵祥:《关于新公司法适用中的若干问题》,载《法律适用》2024年第6期,第16-17页。

8. 李建伟主编:《公司法评注》,法律出版社2024年版,第233页。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.