- within Corporate/Commercial Law topic(s)

- within Corporate/Commercial Law topic(s)

- with readers working within the Retail & Leisure industries

- within Corporate/Commercial Law, Transport and Real Estate and Construction topic(s)

- in India

区别于管理层股东,财务投资人通常不介入企业的日常运营,其行使股东权利高度依赖于完整的股东知情权。享有充足的知情权是财务投资人了解公司经营状况、评估投资风险与绩效、进行重大事务决策投票的基本前提。

根据《公司法》的基础规定与公司实践,财务投资人主要通过以下两个关键渠道来行使股东知情权:

- 其一为股东会会议决策层面的信息获取权——即要求公司在召开股东会会议审议重大事项时,必须完整、及时地披露相关会议材料(包括会议议程细节、会议拟表决议案的具体内容及背景说明等),确保财务投资人在会前就已经获得高质量的充分信息供决策使用;

- 其二为持续性的经营信息查阅与质询权——即在日常经营期间,要求公司依据《公司法》相关规定,履行对股东的信息披露义务,以满足其对运营状态的常规了解需求。

然而,实践中财务投资人在行使这两个方面的知情权时总是面临各类障碍与挑战,遇到的具体困难下文会陆续展开。本文立足于新《公司法》的规则框架与具体实操,通过对相关司法判例的实证分析,系统梳理财务投资人在知情权行使中遭遇的典型困境与根源,并据此尝试提出更具操作性的法律保障与制度完善建议。

一、困境一:《公司法》未规定公司在股东会会议前应当披露会议材料的具体范围

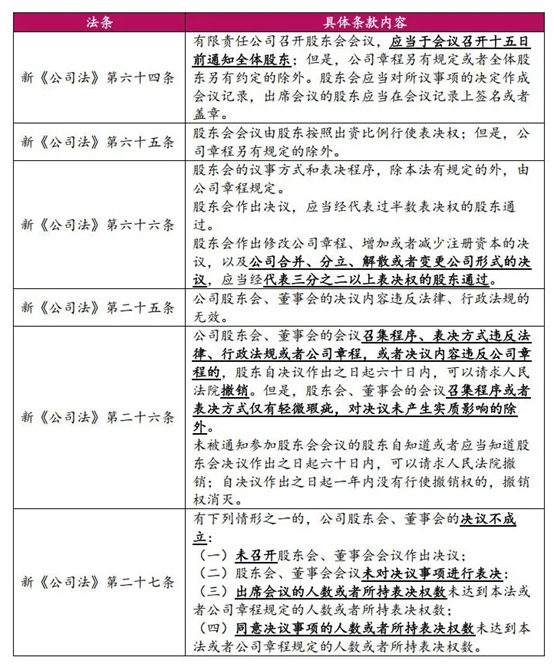

新《公司法》明确了有限责任公司股东会流程包括召集程序、议事规则、表决权以及决议效力之内容:

《公司法》构建了有限责任公司股东会合法作出决议的基本要素:

1. 程序须正义

- 强制性要求提前一段时间通知股东参会以确保股东可以为会议进行准备(该预留时间一般为15日,公司章程可以缩减该等提前通知时间但是实践中很少短于5日);

- 召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程(但存在"轻微瑕疵例外"规则)的股东会决议可撤销;

- 未召开会议、未进行表决、出席人数或表决权未达法定要求,以及同意人数或表决权未达法定要求这四类法定情形则构成了决议不成立的成因。

2. 内容须合法

- 决议内容违反法律、行政法规的将导致股东会会议无效

- 决议内容违反公司章程的股东会决议可撤销。

但是,在这些规则之外,《公司法》从未明确股东会会议通知中必须要包含的法定内容,股东会会议召开前的通知内容并未形成统一标准,实践中形成了不同的操作。这不能不说是《公司法》立法中的一处疏漏。我们来看以下一个案例:

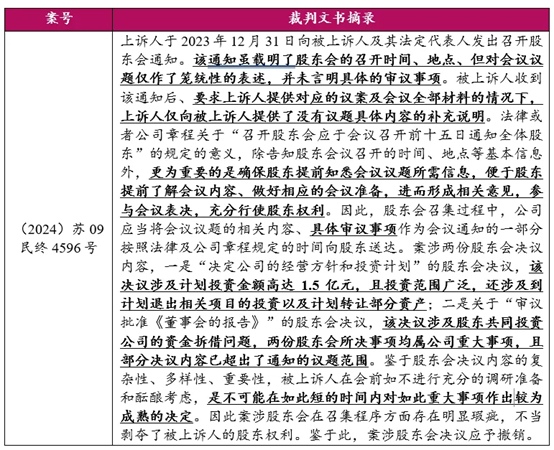

在(2024)苏09民终4596号一案中,法院就争议焦点中"关于案涉股东会召集程序是否存在瑕疵的问题"进行了详尽阐释:

该判例体现的法院下列裁判取向颇具参考价值:

- 股东"准备权"的保障:股东会会议通知的核心目的在于让股东提前知悉议题细节,提升股东会会议的决策质量,确保股东表决权的有效行使,进而维护股东的合法权益。

- 重大事项的特别标准:涉及大额投资、资产处置等重大决议事项,通知材料的完整程度应达到提示股东做好充分准备的标准,促成股东形成成熟的表决意见。

由于《公司法》现行规定对股东会会议通知及所附材料的披露范围缺乏清晰界定,当财务投资人认为其知情权受损时,往往只能诉诸司法救济。此时,法院或仲裁机构需对《公司法》相关条款进行扩张性或目的性解释,以判断公司在准备股东会材料时是否存在明显瑕疵或规避披露义务的行为。此种依赖法官或者仲裁庭裁量权的做法,因其高度的不确定性和缺乏全国范围内统一、可预期的操作标准,使得落实股东知情权上缺乏有力保障。

根据新《公司法》第一百一十条的规定,股东有权对公司的经营提出建议或者质询。因此,为规避此风险,我们建议财务投资人在初始投资交易文件中即明确约定股东会会议通知材料的具体内容范围、详尽程度(如必须包含的背景信息、财务数据、评估报告等核心要素)。此类事先约定的细化标准,不仅可有效指引公司的信息披露行为、体现股东对公司经营治理的建设性贡献,更能为日后可能的争议解决提供确定性的合同依据。

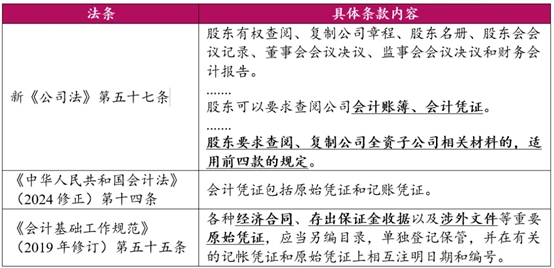

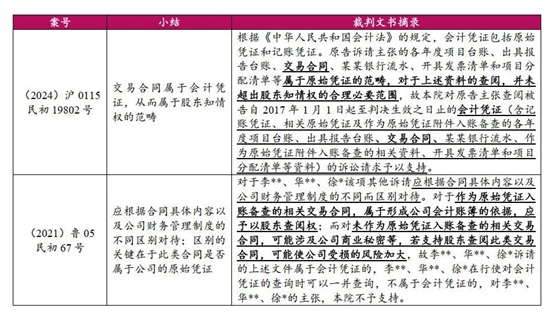

二、困境二:什么才是股东可以自由查阅的原始凭证?

根据新《公司法》及其司法解释的规定,股东的知情权范围得到了拓展,明确赋予了有限责任公司股东直接查阅公司会计账簿和会计凭证的权利。

根据《会计法》、《会计基础工作规范》,会计凭证包括原始凭证和记账凭证。但各方往往会对原始凭证所包含的范围存在不同理解,例如公司经营过程中签署的合同及涉及的银行流水是否属于原始凭证历来争议较大。

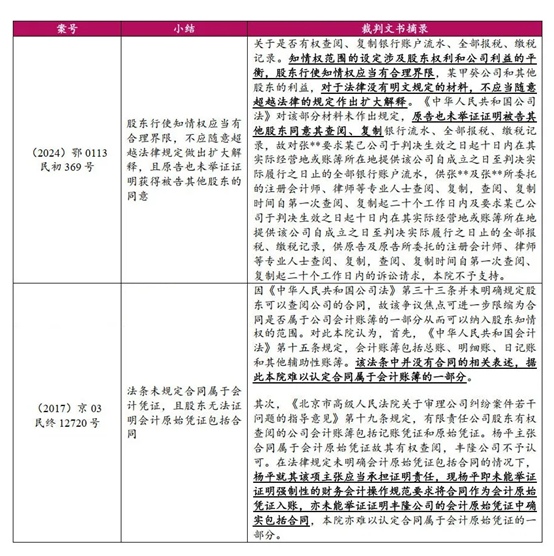

新《公司法》在划定股东法定知情权的范畴时,采用了列举的技术方式且在相关条文表述中并未纳入"等"的字眼。因此,针对超越法条所列范围的材料是否能在司法实践中获得支持存在不同的态度和观点:

观点一:对于超越法条列明股东知情权范围的材料的查阅请求,法院不予以支持

观点二:如能证明该等材料属于原始凭证,可被纳入股东知情权范围

银行流水及业务原始合同,是财务投资人识别公司关联方交易、异常经营行为及资产不当转移迹象的关键信息来源。然而,由于《公司法》关于股东知情权条款中"会计凭证"的具体外延缺乏明确界定,加之司法实践中对其涵盖范围的裁判标准亦不尽统一,致使股东依循知情权路径获取此类核心证据面临极大的法律障碍和不确定性,显著增加了其对可疑行为进行调查、取证的难度与维权成本。

为有效应对此困境,建议财务投资人在股东协议及公司章程中,明确界定并扩展其可查询的会计凭证范围,明确要求包含银行流水及基础交易合同等原始文件,从而构筑更完善的合同屏障以保障其实现知情权的深度与实效性。

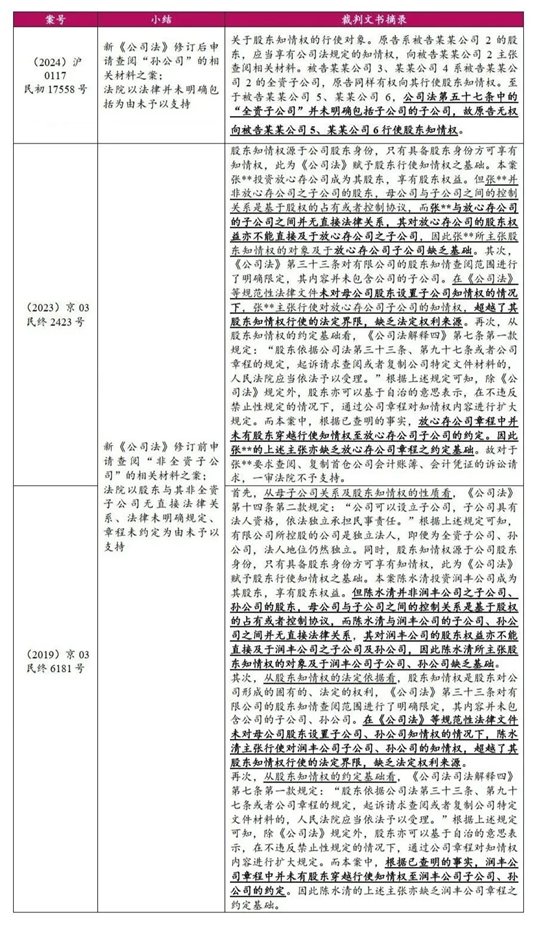

三、困境三:《公司法》股东知情权的行使无法穿透延伸至非全资子公司或者孙公司

随着现代化进程的纵深发展,市场主体的治理结构日益复杂化。新《公司法》明确了股东知情权的行使层级范围扩大至公司的全资子公司,体现了立法对实践中母公司股东的收益与全资子公司显著关联的现实回应,亦契合了立法对于股东权益保护的制度初心。然而,根据法条原文的表述,该等知情权的行使对象扩展仅可到达100%全资控股子公司层级。根据一般的理解,并该知情权并不可以延伸至非全资子公司,也不可以经多层穿透至孙公司层级。

结合最高人民法院民事审判二庭在《中华人民共和国公司法理解与适用》中的阐释:"本次知情权穿透行使对象仅适用于全资子公司,对于相对控股、绝对控股的子公司不应作扩大解释。" 1我们倾向认为,股东知情权的行使对象不应随意扩大,且对于无限向下穿透层级行使所涉及的主体和公司的数量将在实操性上存在桎梏,此谨慎态度在司法实践中也可见一斑 2:

尽管现行司法实践并不支持股东对非全资子公司及多层级下层主体的知情权穿透行使,但此类诉求仍可以通过意思自治予以实现:(1)通过在母公司章程中明确约定股东对关联子公司的查账权范围,可借助意思自治原则突破法定限制。例如,约定子公司需定期向母公司股东同步财务报表、重大合同及董事会决议等核心信息;(2)财务投资人在交易文件中明确约定增加"信息提供义务",例如约定子公司有义务向母公司的投资人股东披露相关相关材料,为穿透行权提供依据。以(2022)苏02民终7878号案件为例,法院认为"《合资协议》系各方的真实意思表示,且不违反法律法规的强制性规定,应为合法有效,布鲁斯特公司(母公司)应当遵照执行",该案中《合资协议》约定:"股东有权(i)合理地提前向相关公司通知后在正常工作时间的任何时间检查公司及其子公司的场地、记录和账簿;(ii)与公司及其子公司各自的董事、管理层、员工、会计师和法律顾问讨论公司及其子公司的业务、运营和状况"。法院指出,被股东申请查阅的子公司并非协议及章程的主体,在此情况下,母公司仍然在协议及章程中约定了该条款,由此说明,母公司有权代表其子公司签署相关协议并作出相应决定。

也有少数股东尝试用人格混同举证突破对子公司行使知情权的法律壁垒,即主张若母公司对子公司存在过度支配与控制(如财务混同、业务交叉、人员兼任),尝试通过举证证明人格混同以否定子公司独立人格,但在(2023)苏13民终149号案件以及(2022)沪0114民初18389号案件中,法院均认为刺破公司面纱、否认法人人格的请求主体应仅限于公司的债权人,旨在矫正有限责任制度在特定法律事实发生时对债权人保护的失衡现象,公司股东则不享有类似权利。

四、困境四:跨境行使股东知情权存在着来自其他法域的法律障碍

如前所述,根据新《公司法》第五十七条规定,股东可穿透行使知情权,查阅、复制公司全资子公司的相关材料。然而,如果该全资子公司位于境外,其知情权的实际行使至少面临着如下显著的法律障碍:

- 法律管辖权冲突:境外子公司受其注册地法律管辖,当地法律可能对信息披露范围、商业秘密保护、跨境数据传输等设定更严格的限制。若注册地法律禁止母公司股东直接查阅子公司核心财务或经营资料,新《公司法》的穿透规则可能无法强制适用。

- 数据跨境合规风险:若子公司所在国(如欧盟成员国)存在严格的数据保护法规(如GDPR),直接向母公司股东提供会计凭证、合同等敏感信息可能违反当地数据出境限制,导致子公司承担法律责任。

- 救济途径受限:母公司股东通常需先通过母公司管理层向子公司施加影响,而非直接主张权利。若子公司拒绝配合,股东在境内提起的知情权诉讼可能因境外执行困难而难以落地。

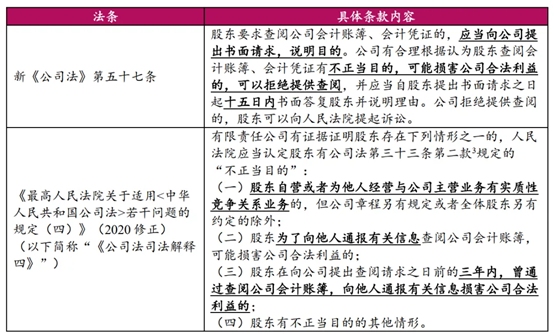

五、困境五:行使知情权时需要履行前置程序,股东须提供正当目的说明

根据我国法律要求,公司对于股东查阅会计账簿及原始凭证的请求,若持有合理证据证明该股东具有损害公司合法权益之不正当目的,则有权予以拒绝:

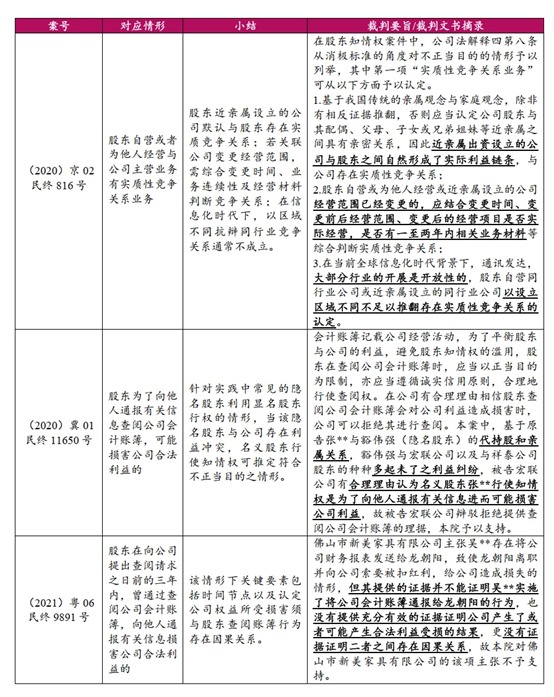

鉴于"不正当目的"属于主观要件范畴,《公司法司法解释四》通过列举三类典型客观行为模式及设置兜底条款,构建了可操作的司法认定框架。为深入解析各类情形的裁判逻辑,本文选取对应情形的代表性案例进行分析:

股东提起侵犯知情权之诉前需要履行前置程序即股东需要先书面请求公司并说明目的。若股东未履行前述前置程序,则视为未穷尽内部救济,若向法院提起诉讼,法院或将裁定驳回起诉。以(2021)浙0702民初12701号案为例,法院即以"原告在起诉前并未向公司提出书面请求并说明目的,该前置程序为公司法的强制性规定,原告违反该规定直接提起诉讼,不符合案件的法定受理条件"为由驳回起诉。

进一步地,针对股东履行前置程序中的"说明目的"环节时所需要达到的标准应满足"具体明确的目的披露"与"查阅内容同目的的直接关联性证明"该两项核心要件。如(2020)浙0603民初1877号案中,法院指出:"说明目的"中的"目的"一般来说应当是具体、明确的,一方面体现出与股东利益的关联性,另一方面也便于公司判断股东查阅的正当性。

《北京市高级人民法院关于审理公司纠纷案件若干问题的指导意见》第十八条进一步确立了股东查阅目的标准 4,要求股东必须阐明查阅会计账簿的目的,并证明所查内容与该目的存在直接关联。结合上述司法实践,股东行使知情权时,其目的陈述只要达到合理、关联性充分的最低说明义务即可。

我们建议财务投资人在行使知情权时,应当向公司主张行使,并做好主张知情权的证据留痕,并向公司提供合理正当的目的。为了便于股东与公司之间的文书送达,可以考虑在公司章程设置允许相关文书电子送达的条款。

注释:

[1] 参见最高人民法院民事审判第二庭编著:《中华人民共和国公司法理解与适用(上)》,人民法院出版社2024年版,第277-278页。

[2] 截止目前,暂未检索到新《公司法》修订后股东对非全资子公司申请行使知情权的案例,以下表格中新《公司法》修订前的司法观点可作参考,也待新的判例实践予以回应。

[3] 该条已被修订于新《公司法》修订第五十七条。

[4] 《北京市高级人民法院关于审理公司纠纷案件若干问题的指导意见》第十八条规定,有限责任公司的股东就查阅公司会计账簿提起诉讼的,应当说明查阅会计账簿的具体目的、所查阅的内容与该目的具有何种直接关系。被告公司认为原告股东有不正当目的拒绝查阅的,应承担相应的举证责任。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]