- within Corporate/Commercial Law topic(s)

- in United States

- within Corporate/Commercial Law, Technology and Criminal Law topic(s)

- with readers working within the Retail & Leisure industries

引言

罗永浩在微博评价西贝"几乎全是预制菜且价格昂贵"而引发的舆论风暴仍在继续,掀起了一场席卷全国的预制菜讨论,其本质远非"预先制作"与"现场烹饪"、"先进便捷"与"落后传统"的二元对立,反而深刻揭示了一场由认知偏差引发的信任危机。争议破局的关键,往往在于跳出"是否为预制菜"的无意争辩,直面预制菜行业不断发展中的合规监管挑战,以保障消费者知情权为基石,方能构建一个透明而可持续的新发展业态。

各方视角下的认知鸿沟

对于餐饮产业链中的企业商家而言,预制菜无疑是近年餐饮行业发展中提升效率、控制成本、实现规模化的重要途径,预制菜往往直接代表着极致地压缩人力成本、稳定出品口味、提升出餐速度与降低原材料损耗,是实现快速门店复制和品牌扩张的核心引擎。预制菜产品作为时代下商业发展的新产物,其本身虽并无天生的"罪业",可却与消费者对"新鲜现炒"的偏爱背道而驰,如何能使预制菜被广大消费者接纳?多数企业选择在营销策略中回避"预制"二字,转而使用"中央厨房"、"统一配送"、"标准化生产"等技术化词汇,集体性的"话语修饰",逐渐演变成了行业中的默契,客观上造成了与消费者之间的信息鸿沟。

但对于消费者而言,预制菜本身并非完全不可接受,真正令多数消费者感到情感背叛和体验降级的行为,往往是多数商户在使用预制菜过程中的遮掩行为。"预先制作完成的菜品就是预制菜,其与现场制作的菜品价值完全不同",消费者对于预制菜和现制菜的不同价值,具备基于自身朴素观念下的清晰认知,其背后折射出了消费者基于传统餐饮文化的消费期待。线下就餐时,消费者支付的对价不仅是食材本身,更包括对于"锅气"所带来的心理满足感、"新鲜"所带来的健康安全感等额外的情感价值。

餐饮商户和消费者双方关于预制菜的认知鸿沟实质源于双方背后真正需求的错配,而面对预制菜行业的井喷发展与消费者的隐形担忧,本应作为行业监管者与权益保护者的执法机构,实则却无法一锤定音的终结争议。在现有的法律规范中,预制菜更像一个"熟悉的陌生人",其定义和边界处于一种尴尬的模糊状态,其"究竟涵盖哪些范畴"是一个无法给出确定性答案的疑问,正因如此,目前国内对于预制菜在产品质量和信息披露等方面是否存在有效监管疑雾重重。

预制菜行业合规的监管困境分析

(一)预制菜的范围

截至目前,我国尚未完成就"预制菜"内涵与外延制定统一的法律法规、强制性食品安全国家标准或专门的生产标准。不过,2024年3月18日,国家市场监管总局等六部门层联合印发了《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》("以下简称为《通知》"),其中首次尝试对于"预制菜"的概念进行定义,其表述为"以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴,不包括主食类食品,如速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等",在随后公布的《市场监管总局相关司局负责人就〈关于加强 预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知〉答记者问》("以下简称为《答记者问》")中,官方对于上述定义进行了进一步解读,强调了预制菜工业化预加工特点和菜肴属性,并基于此排除了一系列不属于预制菜范围的食品,包括:

(1)不经加热或者熟制就可食用的即食食品

(2)可直接食用的蔬菜(水果)沙拉等凉拌菜

(3)仅经清洗、去皮、分切等简单加工未经烹制的净菜类食品

(4)中央厨房自行制作并向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴

(5)主食类产品(速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等)。

上述官方定义无疑是对于凝聚预制菜概念共识的有效尝试,特别值得注意的是,根据《答记者问》的内容,预制菜定义中提及的"不添加防腐剂""工业化预加工"等要素应被视为官方对于预制菜质量和生产过程的具体要求,而非用于区分预制菜与非预制菜的判断标准。

(二)预制菜品标准与企业资质要求

在近年逐渐明确预制菜概念范围的过程中,国家有关部门、地方团体、食品行业协会等也通过已有散落的法律规范或制定专门的推荐性标准对于预制菜行业监管要求进行了有益尝试,大体可以分为对于菜品标准的执行规范与企业经营业务的资质要求两类。

预制菜的食品安全国家标准方面,我国目前可应用于预制菜质量安全的参考标准十分分散,就企业应符合的强制性标准而言,除必须满足的兜底类食品卫生标准外,大多只能参照近似的食品安全国家标准执行,具体如下:

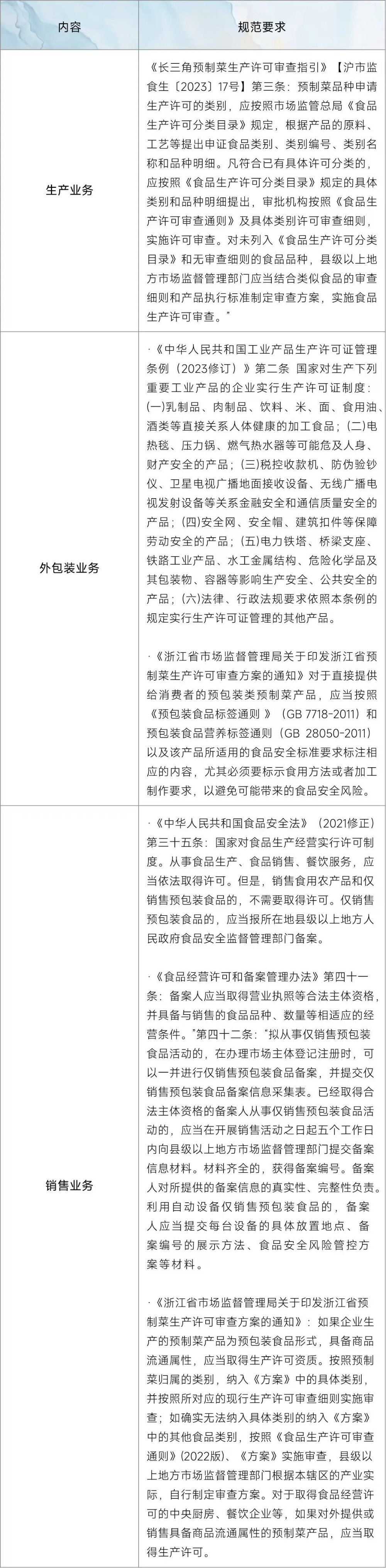

在预制菜企业所需行政资质要求方面,依据预制菜产业链条中的具体业务类型不同,企业商户需要根据自身的业务特点与业务范围考量自身的合规要求,从行业本身的主要运行链条来看,企业所需资质可参考如下的具体要求:

(三)现实监管困境

1. 关于预制菜产品质量的监管盲区

有效的合规监管是预制菜产品在市场中去除污名化、赢得消费者信任的必要前提,预制菜行业的合规监管是一个系统性问题,贯穿从生产到销售的整个链条,在国家尚未以法规形式明确预制菜范围的前提下,相应的各预制菜子类型强制性国家标准亦无法建立。同时,不明确的待监管内容也将导致各监管部门间出现多头管理与职责不清的现实情况,农业生产环节由农业农村部门负责、生产加工环节由市场监管部门负责、流通销售环节又涉及市场监管和商务部门,当下的分段监管模式导致监管责任边界不清,容易出现监管缝隙和重复监管,引发消费者的信任危机。

2. 现存监管未重视保障消费者的知情权

现有的预制菜合规监管规定尚未强调对于消费者权益(知情权、公平选择权等)的有效保障,更未涉及如何界定消费者权利的边界。事实上,对于预制菜行业施行必要的信息披露要求以保障消费者的知情权与选择权,已得到社会各界的基本认可,但过于严苛的监管环境往往不匹配于新兴行业在诞生初期的高速发展趋势,严格的监管要求往往代表着行业内企业的额外经济成本,长此以往又会扼杀整个行业的发展活力。因此,如何探索有效保障各方权益的最大公约数,成为了未来国家监管政策落地时首要解决的考虑因素。

争议之外的行业发展方向

从趋势上看,预制菜行业早于2023年就已得到国家层面的支持发展 1,当下预制菜行业在国内已处于高速发展期,有关机构预测其于2025年的国内市场规模有望突破6173亿元 2,而在RCEP等协议推动下,其亦成为国内企业出海业务的新增长点,在2025年的东南亚等海外市场的出口增长预期高达45% 3。预制菜时代的到来已是大势所趋,与其抗拒商业新发展的出现,不如因势顺导,科学制定监管政策,使得餐饮企业和消费者双方共同受益。

笔者认为,无论是维护预制菜行业的良性发展,还是回应对于消费者权益保障的需求,都亟需出台一套系统性的、多管齐下的监管方案,其根本的核心纲领在于:以完善的质量监管措施使预制菜产品重新赢回消费者的信任,以合理保障消费者知情权和选择权作为各方利益的平衡点。

1. 科学定义与质量监管

由主要的国家监管部门牵头,联合行业协会、龙头企业,尽快出台《预制菜术语、分类及标签通用要求》等国家标准,对预制菜的概念范围进行明确,并进一步规范预制菜行业生产、储运、终端管理等流程。通过完善的监管措施,向广大消费者证明预制菜产品本身质量合格,可以成为消费选项之一,预制菜产品的出现有利于扩大消费者的选择权利。特别值得关注的是,近期由国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过专家审查,即将向社会公开征求意见,该标准对于预制菜的分类、原料、加工工艺、贮存运输及检验方法作出了统一规定,并进一步强调"不添加防腐剂"等强制性指标,该标准的草案出台无疑将标志着预制菜行业有效合规监管的开始。

2. 实行分级信息披露制度

同前所述,保障消费者的知情权与选择权实质是解决预制菜领域争议困境的必然选择,但如何以"最小但充分"的方式披露关键信息,成为解决问题且平衡各方利益的真正核心。建议实施分级披露制度,在保障消费者权益的同时,避免给企业商户施加不必要的额外负担,具体而言,可考虑第一层为商铺标识,通过实体店内或外卖平台中展示的统一披露标识,方便消费者及时快速的获知店里预制菜品的占比幅度;第二层为菜品标签,通过菜单内或菜样边展示的专用披露标签,方便消费者了解该菜品的预制深度以及该菜品的预制类别;第三层为详细完整的菜品披露信息,该信息可通过纸质说明或电子云存储保存,由商家负责保管更新,仅在个别消费者有深入了解需求或监管部门抽检时应用。

结语

预制菜的争议,是我国食品工业快速发展过程中必然经历的阶段,更是合规监管如何适应新经济发展的深刻命题。解决这些问题需要政府、企业、行业组织和消费者共同努力,在促进行业发展和加强监管规范之间找到平衡点。未来,随着监管体系的不断完善和行业逐渐走向成熟,预制菜行业将逐渐迈向"高质量发展"的新阶段,重新成为消费者更加安全、健康、便捷的食品选择。

Footnotes

1 参见《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》

2 参见艾媒咨询《2024-2025年中国预制菜产业发展蓝皮书》

3 参见中研普华《2025-2030年中国预制菜行业跨境出海战略研究报告》

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.