- within Technology topic(s)

- in United States

- with readers working within the Securities & Investment industries

- within Technology, Antitrust/Competition Law and Criminal Law topic(s)

引言

AI和互联网平台,可谓是近年来的两大热词。谈起AI,读者可能会想到各种各样便利的AI工具,眼前会浮现出"一词生小作文""一图生短视频"等场景;谈起平台,读者可能会联想到各大平台的主打特点、功能,如即时通信、内容创作、分享种草等。各大平台通过这些主打功能连接供需双方,形成了不同的联网生态系统。

其中,随着互联网分享种草平台的活跃,许多AI工具把"路标"指向平台,使AI使用者可以以极低成本"天马行空"地创作适应特定平台生态的种草内容并在平台上传播、获取流量时,AI工具经营者和平台经营者是否会产生矛盾呢?

近日,杭州市中级人民法院就审结了一起这类案件。

案情简介

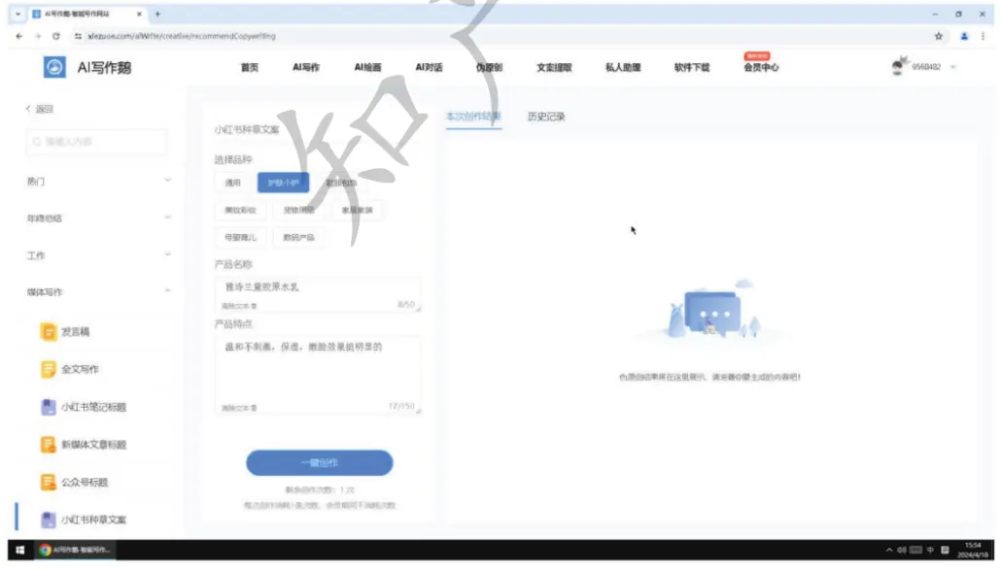

该案中,甲公司是国内某社交电商平台A的运营者。平台用户在A平台上分享个人消费体验和生活方式,逐步产生和积累了大量优质"种草"笔记内容,构筑起了强调真实体验和经历分享的平台种草内容生态。乙、丙公司通过一款AI写作工具,提供指向平台A的种草笔记文案自动生成服务,丁公司则提供该工具的下载服务。

甲公司认为,乙公司、丙公司提供指向A平台种草笔记文案自动生成服务的行为(如"A平台种草文案""A平台笔记标题"等指向性表述)损害了甲公司基于种草内容生态获得的竞争优势和商业利益,也损害了平台用户的合法权益,扰乱了市场竞争秩序,构成不正当竞争。同时,乙公司、丙公司通过AI写作工具提供伪原创产品及服务的行为,还侵犯了甲公司对种草笔记享有的著作权相关权利。甲公司遂诉至法院。

读者可能会问:平时写点评、写博文都是AI帮我写的,这也会构成侵权?

(图片来源:微信公众号@知产财经)

法院观点及分析

上述案件经两审审理[(2025)浙01民终3998号判决],法院最终认定了乙、丙公司在AI工具中设有针对A平台的功能违反《反不正当竞争法》第二条的规定,构成侵权,法院判令乙、丙公司停止侵权、连带赔偿经济损失及合理支出10万元。在判决中,法院在如下三方面进行了分析,笔者亦对其进行解读。

(一)甲公司是否享有反不正当竞争法保护的竞争性权益

法院认为,结合平台规则、治理情况以及A平台上用户发布的内容来看,甲公司投入大量人力、物力、财力去研发维护、推广A平台真实可靠的种草内容生态,甲公司也通过真实可靠的平台种草内容生态不断获取用户流量和用户粘性。因此,甲公司形成了《反不正当竞争法》下可保护的商业利益和竞争优势。

可见,"平台生态"的概念虽然宏大、抽象,但当其已经具备差异化、体量化、标签化的特点后,其客观上确实可能会为平台带来利益和优势,也完全可以被《反不正当竞争法》所保护。

(二)被诉行为是否具有不正当性

面对新兴的AI行业,法院在判断不正当性时还是秉持着审慎克制的原则,并尤其强调"人工智能服务应用层的场景化设置或名称,能够直接反映人工智能服务的功能、特点或用途,在用户交互使用时具有指向性作用,故涉案人工智能服务提供者对于其提供的被诉人工智能服务应尽到相应的注意义务,以避免人工智能服务成为实施侵权行为的工具"。具体而言,法院从四个方面进行了分析:

1. 被诉服务是否属于生成式人工智能服务

法院先开门见山认定,被诉服务属于生成式人工智能服务,受到人机交互与算法模型的影响。"技术中立"仍然可能被别有用心的侵权人用于实施侵权行为,因此其提供者应当采取合理的、避免侵权的措施。

2. 被诉服务是否以特定场景作为应用层

本案中,因被诉AI工具在相关模块中多次直接提到了A平台的名称。法院认为其具有明显的针对性,在A平台规则明确强调"禁止使用AI创作内容虚构使用体验或效果的行为"的情况下,被诉服务既违反了平台规则,也违背了平台意愿。

3. 被诉服务是否带有明确指向性和诱导性

除模块名称外,被诉AI工具不仅在页面中显示了针对A平台的宣传内容,事实上也确实可以根据关键词直接生成虚构文案。法院进一步认定了其指向性,并认定AI技术会使得生成"虚假种草"内容的效率更高、成本更低。

4. 被诉服务是否属于营利性商业行为

就商业性而言,被诉AI工具以会员模式进行收费,法院也据此认定其提供者应具备更高的注意义务。

(三)被诉行为的损害结果

在被诉行为具有不正当性的基础上,法院进一步对其造成的损害结果进行分析。在甲公司所受损害层面,法院认定A平台的生态、管理、社会评价、用户信任度均会受到冲击,故甲公司遭受了实质性损害。在市场竞争秩序及消费者利益层面,被诉行为可能会导致AI"虚假种草"泛滥,同样会导致消费者进行错误选择、遭遇负面体验,品牌商家亦无法再信赖A平台的内容生态,市场竞争秩序也会受到损害。

法院虽最终认定乙、丙公司构成侵权,不过也专门在判决中强调"利用生成式人工智能平台提供的人工智能服务生成'种草文案''旅游攻略'或其他文案等,并非本案需要规制的情形"。

(图片来源:知产财经;该图为案件庭审照片)

案虽"结",但事"了"了吗?

本案判决虽已生效,但是仍留下了许多问题值得思考,也期待在未来的法律法规、司法案例中予以解决或明确。

(一)"平台生态"成气候,是否会引发圈地运动?

当今的互联网平台,为提升自己的竞争优势和知名度,多会基于平台主要功能为自己量身定制标签或定位,笔者暂且将其定义为"生态"。不论如何包装"生态",其无法脱离平台的功能或实际提供的服务,换言之其具有一定的功能性或通用性。

如果"平台生态"的财产化属性过强,那意味着先发者可能会针对"平台生态"进行圈地。未来,针对"平台生态"的辅助功能开发、衍生功能开发、模仿及优化是否都有可能落入侵权的范畴呢?从长远来看,市场创新是否会蓬勃发展、消费者福祉是否会增长呢?

(二)AI工具使用具有指向性的标识,是否才是原罪?

如法院在判决中所强调,"利用生成式人工智能平台提供的人工智能服务生成'种草文案''旅游攻略'或其他文案等,并非本案需要规制的情形"。另外,"以特定场景为应用层""指向性和诱导性"认定是不正当性的重要依据。换言之,使用A平台标识才是导致涉案AI软件构成侵权的核心原因,如果单纯提供AI软件并不构成不正当竞争。

然而笔者注意到,判决记载甲公司未主张《反不正当竞争法》第六条的混淆行为或虚假宣传行为。既然停止侵权的内涵及外延都是停止提供具有指向性的服务,《反不正当竞争法》第六条(或《商标法》)基本足以实现该目的。甲公司仍坚持主张原则条款、法院也据此作出判决,是否一定程度和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第一条相冲突?

(三)用户对流量的渴求,能否忽视?

在当今互联网环境下,流量的变现能力超出想象,"得流量者得天下"的想法深入互联网用户的内心。正因此,互联网用户才会想方设法为自己获取流量。具体到上述案件中,涉案AI工具之所以有市场,其有相当规模的受众"功不可没"。用户可以在没有真实体验、几乎不花费成本的情况下获得"泼天"的流量,诱惑属实很大。

进一步,对流量的渴求完全可能促使用户自行利用中立的AI工具进行侵权使用。可以想象,哪怕上述案件的AI工具未指向A平台,用户也完全可能利用"关键词生文"的功能实现同样的目的,甚至主动寻找功能更强大的AI工具。而AI工具的提供者如何能够采取"合理的、避免侵权的措施"阻止用户的"野心"呢?

结语

在AI行业迅速发展的今天,AI工具在提高生产力的同时也确实有可能被用于实施侵权行为。针对破坏"平台生态"的场合,各方利益博弈中裁判者更需审慎判断以实现精细的平衡。在"流量为王"的时代下,用户自发的推波助澜的作用更是"互联网+AI"环境下需要长期关注、治理、优化的问题。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.