前書

特許が登録されるまで、進歩性の審査を受けなければならない。発明特許出願における審査意見(拒絶理由)は、殆ど進歩性に関わっている。特許法第22条第3項の規定に基づき、進歩性のある特許出願は優れた実質的特徴と顕著な進歩の両方を有しなければならず、審査官はこの要件に基づいて技術案の進歩性を審査することとされている。特許審査指南でも指摘されているように、進歩性の判断は次の3つのステップで行うことができる。1.最も近い先行技術を特定する、2.発明の区別的特徴と実際に解決しようとする技術課題を確認する、3.保護を求めている発明が当業者にとって自明であるか否かを判断する。しかしながら、特許審査指南には進歩性評価について明確な指針が示されているものの、審査過程において依然としてバイアスが発生し、進歩性の過小評価につながる可能性がある。本稿では、進歩性に関わる審査意見へ応答する際の参考として、バイアスが発生しやすく、出願人に無視されやすい幾つかの点を検討してみる。

一、技術課題の正確な認定

進歩性評価において、対象特許出願の技術課題の認定は、最も近い先行技術と区別的技術的特徴を特定した後に行う。対象特許出願の技術課題を正しく判断できるかどうかは、その後の審査の正確性に大きく影響する。言い換えれば。対象特許出願の技術課題が誤って異なる方向に判断された場合、その後の他の引用文献に開示されている教示内容や機能の判断、また、他の引用文献と最も近い技術との組み合わせ可能性の判断において、異なる結果を招く。

実務において、対象特許出願の技術的問題を特定する際に、その他の引用文献の教示内容と作用に当てはまるために、特許出願における区別的技術的特徴ににより達成した技術的効果に関わる明確な記載を無視し、対象特許出願の技術問題を主観的かつ誤って判断し、またはその技術課題を実際より上位的に判断してしまうことはよく発生する。これは明らかに主観的に特許出願の進歩性を低下させるものであるので、出願人は応答する際にこの点に注意を払う必要がある。

対象特許出願の技術問題は、恣意的に認定されるのではなく、明確な記載 (通常は明細書に存在する) または合理的な推論に基づいて認定されるべきである。技術問題の判断の正確さは、審査意見通知書に引用された他の先行技術の教示開示に直接関係している。対象特許出願の技術課題が誤って判断された場合、他の引用文献には実際の技術課題を解決するための関連教示又は技術示唆が開示されていない可能性が高い。したがって、二者を組合せる動機と示唆がない。

下記の例 1.1 は、上記の状況を直感的に反映している。

事例1.1

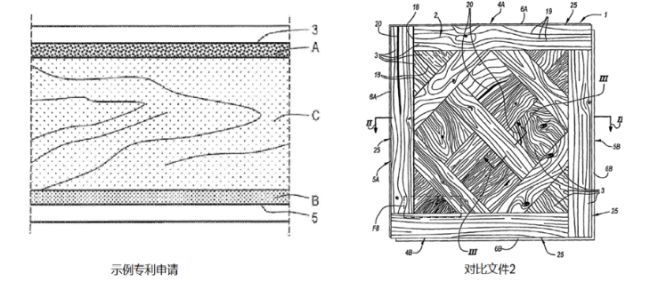

本事例の特許出願はフロアパネル1に関するものであり、下記左側の図には当該フロアパネルの上面構造が示されている。審査官は、本件特許出願と引用文献1との区別的技術的特徴は「上面の一部には、互いに異なるテクスチャーA、Bを有する少なくとも2つの細長いゾーンが設けられており、これらのゾーンは、このゾーンに隣接する上面のゾーンのテクスチャーCからも逸脱しており、これらのゾーンは、2つの相互に沿ってエッジゾーンを形成しており、エッジ ゾーンは、2つの互いに反対側のサイドエッジ 2 ~ 5 に沿って配置されている」ことにあると指摘した。

また、審査意見では、事例の特許出願によって実際に解決される技術課題は「床に木の質感をいかに与えるか」ということであり、引用文献2に関連する教示と技術示唆が開示されていると指摘した。しかし、特許出願の明細書には「細長いゾーンAとBを2つの対向する側端に配置することにより、フロアパネルは、隣接するフロアパネルと結合したときに、互いに隣接する2 つの細長いゾーンを深い構造要素(V 形溝など)非常によく模倣することができる」ことが明記されている。上記の区別的技術的特徴からみると、より正確な実際に解決される技術課題は、例えば「深い構造要素をどのように模倣するか」とみなされるべきであることがわかる。審査意見における対象特許出願の技術課題の判断は正確ではない、あるいは引用文献2に記載されている関連教示に当てはまるために、その技術課題をより上位的に認定したと言える。しかしながら、引用文献2の床板1は、下記右側の図に見られるように、反対側端部に設置され、木目感を反映することのみを目的とした装飾2が設けられており、内側の十字模様と合わせて、下図に示しているような特定の模様「リトルベルサイユ レンガ」を形成した。

上記からみると、引用文献2には、「深い構造要素をどのように模倣するか」という技術課題を解決するための教示や技術示唆が開示されていないことがわかる。当業者がこの真に解決すべき技術課題に直面したとき、引用文献2を参照する動機を持つことは事実上不可能である。

二、異なる先行技術案を組み合わせる際の技術的な障害

審査において、最も近い先行技術、区別的技術的特徴、及び実際に解決される技術課題を特定した後、他の引用文献から上記区別的技術的特徴と類似の方法で配置され、類似の機能を備えた技術案を探してから最も近い先行技術と組み合わせる場合が多い。この評価方法は完全かつ論理的であるように見えるが、この二者を組み合わせる際に技術的な障害があるかどうかは無視されがちであり、これもその組合せが実行できるかどうかの重要な要素である。

言い換えれば、他の引用文献に、区別的技術的特徴と類似の方法で配置され、類似の機能を備える技術案が開示されているとしても、最も近い先行技術に組み込むことは、先行技術自体に最も近い技術案に各面で悪影響を与える可能性があり、あるいは、そのような組み合わせに適応するには、先行技術自体に最も近い技術案に過度の破壊的修正を加える必要がある。即ち、実際にこのような組み合わせができない又は組合せる動機がないことがわかる。このような状況で、明らかに進歩性がある。

下記の事例2.1は、上記の状況を直感的に反映している。

事例2.1

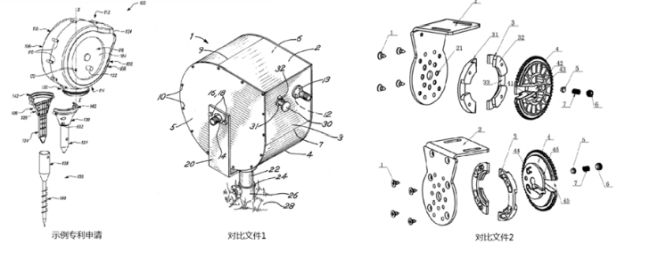

本事例の特許出願はホースボックスアセンブリに関するものであり、下記左側の図に当該ホースボックスアセンブリの構造が示されている。審査意見では、本件特許出願と引用文献1との区別的技術的特徴は、「取付インターフェースは軸から離れるように延びるフランジ部分を含み、保持部材は軸に向かって延びる肩部を含み、肩部がフランジ部分の上に配置されて取付インターフェースをブラケット部材上に保持する。」ことにあると指摘されている。

審査意見において、引用文献2に上記区別的技術的特徴に関わる教示が開示されており、当業者が引用文献の技術案を引用文献1と組合せて対象特許出願の技術案を得ることができると指摘されている。しかし、下図(右図)からみると、引用文献2には、一方の部品に設けられたボスと他方の部品に設けられた環状溝との相互協働を利用して両者を回転結合する構成が開示されている。このような配置は原理的には本事例の特許出願と同様であるが、2つの半円形リングを環状溝46の両側から中心に向かってはめ込むとき、完全にはめ込むために横方向に十分なスペースを設ける必要がある。

したがって、引用文献1(中図に示す)の「支柱22はコネクタ24を介して支柱26に接続される」という技術案を起点として、引用文献2のボスと環状溝の配置を引用文献1の技術案と組み合わせて、引用文献1のネジ締め接続方法を置き換えることは事実上不可能である。これは、引用文献1における大径支柱26と、この支柱26に挿入される小径支柱24とは、少なくとも両者の接続部分が横方向において支柱によって囲まれており、引用文献2における2つの半円リング付きボスが上記の締結作業を行うのに十分なスペースがないからである。よって、引用文献2の技術案を無理に組み合わせる場合には、引用文献1の構造に破壊的な変更を加える必要があることは明らかである。これは当業者が創造的能力なしで達成できる範囲を超えている。

三、区別的技術的特徴が慣用技術手段であると単に認定すること

審査において、審査官は、最も近い先行技術、区別的技術的特徴、対象技術課題を特定した後、他の引用文献との組み合わせをせず、直接、当該技術的特徴が慣用技術手段であると認定する場合もある。このようなことは、進歩性評価においてよくある。

このような状況に直面した場合でも、技術的障害の組み合わせに関する上記の内容を参照して、先行技術に最も近い技術案で直接区別的技術的特徴を改善することは技術的障害があるかどうか、または先行技術に最も近い技術案自体から逸脱しているかどうかを検討することができる。次の事例3.1は、上記の状況を直感的に反映している。

一方、審査の際には、原則として、当該技術的特徴が先行技術に適用されることを証明するための証拠を提示する必要がある。そうしないと、単に当該技術的特徴が慣用技術に属すると認定することが理不尽であると思われる。したがって、出願人は関連証拠の提示を合理的に要求できる一方で、審査官が関連証拠を提出した場合には、出願人が関連証拠をさらに分析し、その実際の教示内容を検討することも重要である。次の事例3.2は、上記の状況を直感的に反映している。

事例3.1

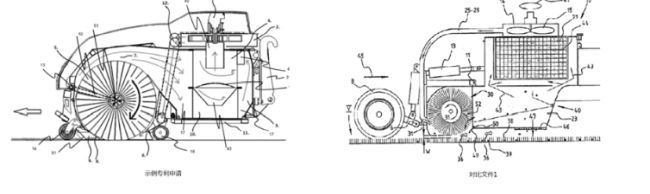

本事例の特許出願は、表面の異物を清掃するための車両用補助作業装置に関するものであり、その構造は下図に示されている。審査意見では、「本件特許出願と引用文献1との区別的技術的特徴は、『分離装置4がサイクロンを含む』ことのみであり、サイクロンもスイーパーにおける一般的な分離装置であり、引用文献1におけるフィルタ分離器20をサイクロンにに置き換えることは慣用技術手段に属する」と指摘されている。

しかし、引用文献1を検討すると、引用文献1には人工芝の洗浄装置が記載されていることが分かる。この洗浄装置では、下方に重力によりゴム粒子を排出するゴム粒子排出口46が設けられ、上方にゴミを捕集するフィルタセパレータ21が設けられている。引用文献1の特殊な構造(吐出口46の位置、分離器の種類選択及び位置等)は、人工芝洗浄ための革新的な設計であり、ゴミの捕集とゴム粒子の排出を良好に実現することができる。

このような教示に基づいて、当業者は、表面洗浄効果を改善するためにフィルタ分離器をサイクロン分離器に置き換えることはしない。その理由は、当業者であれば、サイクロンセパレータには空気排出口の下の奥側にダストバッグを設ける必要があり、この構造ではゴム粒子がダストバッグ内に受け止められることを明確に認識できるためである。これは、引用文献1の技術案自体の教示と用途に完全に反している。

事例3.2

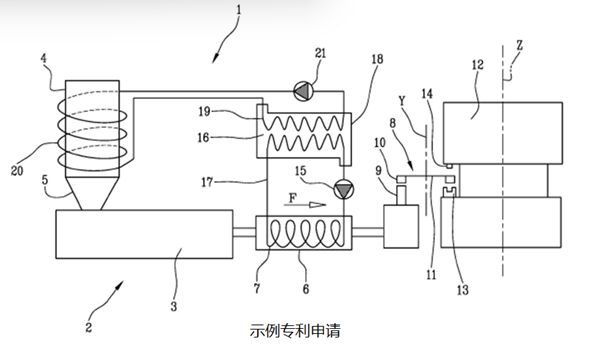

本事例の特許出願は、ポリマー材料から物体を製造するための装置に関するものであり、その装置は下図に示されている。審査官は、本件特許出願と引用文献1との区別的技術的特徴が、「この装置には、溶融装置2からのポリマー材料の流れを加速するための加速装置が含まれており、流れの平均速度が熱交換器6内の流れの平均速度よりも高くなるように、加速装置はポリマー材料の流れを加速するように構成されている」ことにあると指摘したが、当該区別的技術的特徴が慣用技術手段であると認定した。

審査官は、審査意見において、上記区別的技術的特徴がこの分野における慣用技術的手段であることを証明する証拠として、出願人の請求に応じた「プラスチック製品のデザイナーズガイド」を補足した。「プラスチック製品のデザイナーズガイド」には、先ず材料の結晶化度に対する溶融温度と時間の影響、次に結晶化度に対する応力の影響が検討された。これにより、「フィブリル」の濃度は引張速度または剪断速度の増加とともに増加するため、溶融物の結晶化速度は引張速度および剪断速度の増加とともに増加することが判明された。ただし、引張速度または剪断速度を増加しても、ポリマー材料の流れが増加することを意味するわけではない。例えば、ポリマー材料は、回転混合部品などの適切なツールを使用することによって引張応力または剪断応力を受けることができ、ツールの回転速度を増加させることによって引張または剪断の速度を増加させることができる。これは、本事例の特許出願における加速装置によって引き起こされるようなポリマー材料の流れの増加をもたらさない。

「プラスチック製品のデザイナーズガイド」には、「溶融結晶化プロセスに対する応力の影響は、成形加工中に十分に評価する必要がある」ことも明確に記載されている。例えば、応力の変化により結晶化温度が低下すると、加工中に高速で流動する溶融物中で結晶化が先行して発生し、流動抵抗が増大し、成形が困難になる。

このような教示は実際に、加工中に高速で流れる溶融物に対する応力のマイナスの影響を示唆している。特に、結晶化が時期尚早に発生すると、溶融した材料の流れに対する抵抗が増大し、金型の成形キャビティを適切に充填できなくなる可能性がある。このような教示は、当業者に実際に、ポリマー材料の引張速度および剪断速度、ならびに加工中の溶融物の流れを減少させることを促すであろう。これは、本事例の特許出願における加速装置とはまさに逆の効果である。

まとめ

発明特許出願の進歩性評価は主観が入り込む場合が多い。進歩性に関わる審査意見について、出願人は審査意見に引用されている先行技術を詳しく評価し、細かいところまで注意を払い、本質的な分析と判断を行い、誤解を招くことを避ける必要がある。筆者は、上記事例の特許出願で生じた問題を例をとして、特許出願のスムーズな登録を達成するよう、特許出願人に参考となるいくつかの応答戦略と考え方を提供することを目指している。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.