- within International Law topic(s)

- in United States

- with readers working within the Retail & Leisure industries

- within International Law topic(s)

- in United States

- within International Law, Employment and HR and Technology topic(s)

- with readers working within the Retail & Leisure industries

引言:

2025年8月21日,欧盟与美国共同发布了一份《关于美欧关于互惠、公平与均衡贸易协议的框架的联合声明》,以下是我们的初步观察和评论。

《联合声明》背景

2025年7月,美欧双方就宣布达成新贸易协议,并披露了其中关于关税的主要内容。支持者认为新协议是对双方不稳定关系的修复,且"比较公平"。反对者认为,新协议并不"平衡",甚至可能对欧洲造成长期损害。8月21日,欧盟与美国共同发布了一份《关于美欧关于互惠、公平与均衡贸易的协议框架的联合声明》,详细地公布了7月达成的安排。

目前公布的内容属于正式贸易协议的框架,总体而言在美欧之间确有明显不平衡和美国优先导向,双方的关注点也有明显差异,文本细节多用"有意""有兴趣"等主观词汇,存在二次博弈空间。具体落地动向尚需继续观察,如美欧各自立法或后续法律文书,履约监管及是否扩展到其他产业领域。

美欧协议框架的核心内容

1、关税结构与对等安排

欧方拟取消对美国"所有工业品"的关税,并扩大农渔产品的开放(海产、尤其是龙虾产品、坚果、乳制品、果蔬、种子、猪/野牛肉等)。

美方对"欧盟原产"商品普遍适用MFN关税与15%"互惠关税"中的较高者:MFN关税高于15%的,按MFN关税执行;MFN关税低于15%的,按照MFN+互惠关税为15%执行。对飞机及零部件、通用药品及其原料、部分化工与"稀缺自然资源(如软木)"等,最快自2025年9月1日仅适用MFN待遇。汽车及零部件的232措施将下调并与MFN合计不高于15%(除非MFN关税高于15%,此时不另外征收232税)。

2、钢铝与过剩产能治理

双方拟通过"设防环"与配额等工具相互保障供应、共同应对第三方产能过剩,同时确保供应链安全。

3、规则优先归属地原则与标准互认

双方将确保原产地政策优惠"主要由美欧享有",不被"第三国"搭便车;汽车实现标准互认,扩展更多工业部门在标准和合格评定方面的合作;并将就网络安全签署新的互认协议。

4、能源与科技采购/投资承诺

欧方"有意"至2028年累计采购约7500亿美元的美国产能(液化天然气、油品、核能产品);另拟采购不少于400亿美元的美产AI芯片,并"与美方对齐科技安全要求"预防"科技泄露"。欧盟还计划增加从美国采购军事装备。最后,双方有意促进互相投资,预计到2028年欧盟企业在美投资将增长6000亿美元。

5、可持续与数字议题的"美方关切回应"

欧方承诺努力确保《欧盟森林砍伐条例》(EUDR)、碳边境调整机制 (CBAM)、《企业可持续发展尽职调查指令》(CSDDD)、《企业可持续发展报告指令》(CSRD)等的实施"不对跨大西洋贸易造成不当限制",含CBAM中对小企业主体的灵活性、对CSDDD民事责任与气候过渡义务的调整。双方承诺在强迫劳动领域合作。双方承诺解决不合理的数字贸易壁垒,支持"电子传输零关税"永久化。

6、经济安全议题协同

双方承诺增加经济安全方面的合作,共同应对第三方"非市场政策"、在进出境投资审查、出口管制、逃税规避、不正当竞争和公共采购方面加强协作。

对全球经贸格局的结构性影响

1. 跨大西洋经济"俱乐部化"加速

美欧在关税、技术标准、网络安全、出口管制、投资审查、强迫劳动、竞争政策等多个国际经贸关键节点"深度捆绑",叠加严格原产地规则,客观上形成对第三国的排他效应。

2. WTO中心的多边规则被进一步稀释

《联合声明》在若干条目(单边互惠关税、选择性零关税)上采用"先政治承诺、后国内法/双边文书"的路径,增加多边规则碎片化风险。

3. 全球贸易流向再"平衡"

欧方承诺大规模进行能源/芯片采购,将推升美国产能利用率与价格中枢;再协调农渔、部分工业品与ICT硬件的关税安排,挤压第三国市场份额。

4. 标准与合规外溢

双方在汽车等行业的"跨大西洋标准互认+合格评定"会在供应链上游形成标准壁垒;对网络安全和ICT设备推进互认也会对第三国平台与设备厂商多重门槛。

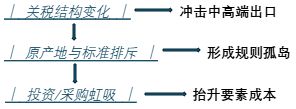

对中国对外经贸关系的具体冲击

1. 对华指向明显

《联合声明》提及的不公平竞争,网络安全、非市场经济、强迫劳动、关键原材料出口管制等都是美欧与中国贸易摩擦频发的领域。

2. 货物贸易侧的"挤出与替代"

欧盟对美工业品降税与农渔产品扩大准入,意在欧盟市场对中国中高端机电与部分农食产生替代。美方对欧车/药/半导体等"15%顶封"与航空"最惠国关税",也将重塑欧美市场的价格/份额格局,侧面冲击中国企业的竞争力与渠道资源。

3. 规则侧的"合围升级"

原产地规则明确将"使利益主要归于美欧",再叠加关税关务、标准制定、出口管制、投资审查、供应链审查、与应对"第三国非市场做法"方面的合作承诺,意味着对中国企业在高技术、关键矿产与国防关联产业链上的排斥、挤压更趋同、更同步。

4. 可持续与尽责管理的差异化缓释

欧盟承诺针对美国关切调校EUDR/CBAM/CSDDD等,但并未承诺对第三国一体适用同等"放松",这可能造成事实上的对美柔化、对华刚化,加重中国企业对欧合规成本的不对称。

5. 能源与算力采购承诺的"虹吸效应"

欧方对美能源与AI芯片的计划性采购,叠加"与美对齐"的技术安全要求,将对全球液化天然气产品和GPU/AI芯片供给产生虹吸,抬升非美客户的边际采购成本并延长交付周期。

美欧联合协议对中国经贸影响路径图

应对建议

(一)多边规则层面:守住多边底线、寻求应对同盟

1. WTO法理评估与预备行动

中方可组织对美欧"关税交易"和"单方降税"的合规性评估,研判其是否将违反多边承诺的关税安排包装为合法的区域安排或临时协议;必要时联合受影响成员国,发起信息质询、要求透明通报,并预置磋商/争端解决策略。

2. 规则谈判的"对等对标"

中方应持续关注美欧原产地规则与标准互认清单,在RCEP、与中东/拉美伙伴FTAs中争取我方在标准和合格评定上的互认同盟,努力对冲被排斥的系统性风险。

(二)对欧策略:分化施策、嵌入流程

1. 利用好欧盟立法程序中的评论窗口

欧方多项承诺需通过"委员会提案—理事会/议会通过—实施细则"落地,有征求公众意见的窗口。建议相关政府主管部门、产业组织、企业提交评论意见,指出其规则有悖WTO基本原则的双标性,强调第三国贸易参与者的平等权益。

2. 技术与网络安全互认的"等效谈判"

针对即将推进的网络安全互认协议与电信设备/汽车标准互认,推动中欧在特定子领域(如车端互联、充电接口、无线设备电磁兼容)开展技术等效性评估,避免形成事实壁垒;同步在UNECE/WP.29等平台争取国际规则话语权。

(三)对美与第三方:稳住关键要素与市场

1. 要素安全双线推进

针对欧方对美能源采购承诺,建议企业通过中长期LNG合同与产能换购锁定价格与运力。针对欧方对美芯片采购与投资,建议在国内与非美GPU/加速器生态的友好市场共建供给与算力中心,减轻虹吸冲击。

2. 关键矿产与高端制造链的"去单点"

在关键矿物原材料上扩展与中东、拉美、非洲的互惠安排,防止美欧联动施压。

(四)企业合规与产业政策:预案下沉

1. 原产地与可追溯"硬合规"

美欧将用原产地标准筛除第三国,建议面向重点行业(汽车、医药、ICT设备、农食)建立统一原产地证据包模板与FSR/补贴披露台账,便于跨市场一键复用。

2. 对标美欧标准的"快速适配"

组织"标准比对—差距整改—型式试验"三步走,优先关注汽车功能安全/网络安全、无线设备RED指令全要素、食品动植检证书新模板。

3. 市场多元化、产业支持与救济预案

结合美欧15%"顶封"与欧对美零关税的互补效应,指导行业优化HS归类与市场路由。在欧盟市场,对可能被美国产品替代的品类(加工水产、坚果、部分机电部件),尽快通过价格—品牌—渠道防御与并购/合资嵌入。在美国市场,对受欧车/药"顶封"影响的细分赛道,评估"转向第三国组装 + 区域化服务"的组合策略。

对受挤压的农食与中高端机电,准备出口信保、品牌出海专项、技改补贴与海外并购绿色通道,并做好在欧/在美反倾销/保障措施/反规避的情报与法律预案。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]