区别技术特征的认定是创造性评价中的一个重要环节,是评价创造性的前提和基础,直接影响到发明是否具备创造性的结论;区别技术特征认定的不同,可能导致创造性判断结论的大相径庭。因此,需要正确认定区别技术特征。

在确定权利要求与对比文件公开的内容的区别技术特征时,可能存在法律层面或技术层面上的若干问题。例如,在技术层面,对本申请的方案理解错误,导致区别技术特征的认定存在错误。在法律层面,含糊评述区别技术特征,或者忽略或遗漏了部分区别技术特征;或者对比文件公开的是上位概念,而本申请涉及的是下位概念,但认为对比文件公开了本申请的特征;再或者,将权利要求中记载的技术特征割裂化而导致事实认定的偏差,或者说没有整体考虑区别技术特征、忽略特征之间的关联性,导致区别技术特征的认定错误。

针对技术层面或者法律层面上存在的上述问题,我们很容易识别并做出相应答复。但针对其中的最后一种情况,在答复审查意见时,如果没有仔细分析,可能无法识别出审查员的评述是否正确,进而影响后续非显而易见性的判断。下面将结合两个案例,对区别技术特征的认定进行分析,并为代理师答复审查意见提供思路。

案例一

本专利申请号为200810175661.2,申请日为2008年7月25日,名称为"假捻变形机",专利权人为欧某康纺织有限及两合公司。该专利申请经历了发明专利权无效行政纠纷。该申请的背景技术中指出,对丝线引导和拉伸,主要使用两种类型的输送机构:第一种类型由所谓的缠绕输送结构构成;第二种类型是所谓的夹紧输送机构。已知的假捻变形机普遍使用一种类型的输送机构,用于引导和拉伸丝线,但每种类型的输送机构在丝线引导方面都有优点和缺点。

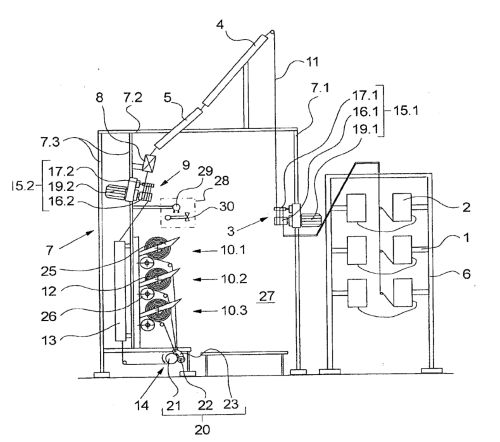

本申请的技术方案为第一输送机构和第二输送机构分别构成为一个缠绕输送机构,而第三输送机构构成为一个夹紧输送机构,具体结构如图1所示:

图1 "假捻变形机"结构示意

本申请的权利要求1为:

用于使多根复丝丝线变形的假捻变形机,具有多个输送机构(3、9、14)、一个加热装置(4)、一个冷却装置(5)、一个假捻装置(8)和一个卷绕装置(10.1),用于其中至少一根丝线(11)的抽出、拉伸、变形和卷绕,所述卷绕装置具有一个被驱动的传动辊(26),其中,在一个第一输送机构(3)和一个第二输送机构(9)之间构成一个组合的变形/拉伸区,并且在第二输送机构(9)与一个设置在卷绕装置(10.1)之前的第三输送机构(14)之间构成一个后处理区,其特征是:第一输送机构(3)和第二输送机构(9)分别构成为一个缠绕输送机构(15.1、15.2),而第三输送机构(14)构成为一个夹紧输送机构(20)。

从上述图1和权利要求1可知,本申请的发明构思为不同类型的输送机构的配合使用。

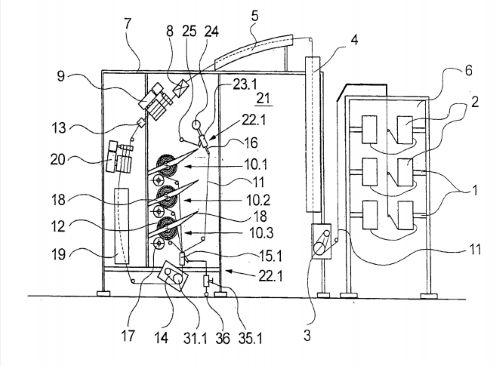

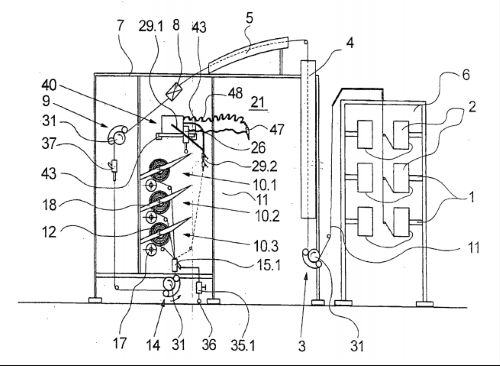

在发明专利权无效行政纠纷中,无效请求人认为,证据1(WO2007/036242A1)公开了两种实施方式、第一实施例(如图2所示)及第二实施例(如图3所示)。第一实施例中三个供料装置均为缠绕输送机构,第二实施例中三个供料装置均为夹紧输送机构。与第一实施例相比,本申请第一、第二输送机构均为缠绕机构,其起到的作用完全相同,均是在丝线的加热、冷却、假捻环节承担输送功能;从实施效果上看,二者均具备对丝线损伤较小的优点。本申请的专利权人虽强调,由于本专利权利要求1限定了两种输送机构的组合,同时产生了两种较优效果——既能在前端对丝线损伤较小,又能在后端实现张力恒定易于换筒,但上述效果并非由于两种输送机构组合后的某种协同作用而产生,而是两种输送机构各自效果的叠加,故本申请的专利权人的上述主张或发明构思并不能影响对区别技术特征的客观认定。综上分析,本申请与证据1的区别技术特征仅在于:本申请的第三输送机构为夹紧输送装置,而证据1第一实施例的第三输送机构为缠绕输送装置结合气动输送装置。与第二实施例相比,本申请的第一输送机构和第二输送机构均为缠绕输送装置,第三输送机构为夹紧输送装置,而第二实施例的第一输送机构和第二输送机构均为夹紧输送装置,第三输送机构为夹紧输送装置与气动输送装置的组合。

图2 证据1(WO2007/036242A1)第一实施例

图3 证据1(WO2007/036242A1)第二实施例

在审查实践中,部分审查员也可能持上述思路,即:将第一输送机构和第二输送机构分别构成为一个缠绕输送机构,第三输送机构构成为一个夹紧输送机构,作为两个技术特征分别去评述;本申请与证据1第一实施例的区别技术特征在于本申请的第三输送机构为夹紧输送装置;由此进而认为,本申请实质上是结合了证据1第一实施例中的第一、第二输送机构的优点,以及第二实施例中的第三输送机构的优点,所进行的简单组合。本申请"既能在前端对丝线损伤较小,又能在后端实现张力恒定易于换筒"的有益效果,并非由于上述组合产生的某种协同作用导致,而是两种输送机构本身分别产生的技术效果的叠加,所组合的两部分之间既没有产生协同作用,也没有产生新的技术效果,更未产生预料不到的技术效果。此种组合并不需要创造性的劳动,不具备发明所必需的突出的实质性特点和显著进步,故不具备创造性。

对此,在答复审查意见时,判断要求保护的发明相对于最接近的现有技术的区别技术特征时,要从该发明的发明构思出发,确定该发明与最接近的现有技术之间所存在的技术差异。如果该发明的发明构思就在于所对应的各个技术手段的结合,并且现有技术既没有直接或者隐含地公开这种结合的教导,也没有公开这种结合所能产生的技术效果,则在确定区别技术特征时,应当将该发明保护的这种技术手段的结合予以整体性对待,不宜以其中的单个技术手段作为判断是否构成区别技术特征的基本对象。

本案中,本申请的发明构思是:通过不同类型的输送机构的组合配置,即将第一输送机构和第二输送机构设置为一个缠绕输送机构,将第三输送机构设置为一个夹紧输送机构,实现"将丝线不损伤地引导到后处理区,并保证丝线张力在后处理区能够保持恒定,在卷绕换筒过程中不松弛"的技术效果。

另外,证据1第一、第二实施例中所公开的丝线输送装置,均系由单一类型输送机构组合构成,其并未给出由不同类型输送机构组合配置而成的供料装置的教导,也没有公开由不同类型输送机构组合配置所能达到的技术效果。因此,在确定本申请与最接近的现有技术的区别技术特征时,应将本申请的不同类型输送机构的组合配置作为一个整体予以对待。因此,本申请权利要求1相对于证据1的区别技术特征应为:第一输送机构和第二输送机构分别构成为一个缠绕输送机构,而第三输送机构构成为一个夹紧输送机构。

如果我们可以像专利权人一样,找到一些公知常识等证据来证明组成供料装置的各个输送机构之间并非相互独立、输送机构的类型和工序配置关系等,证明这均会对最终产品的质量及效率产生重要影响,由此亦印证组成本申请供料装置的各输送机构之间构成紧密的配合关系,则无疑会进一步增强说服力。

本申请相对于证据1的区别技术特征应为:第一输送机构和第二输送机构分别构成为一个缠绕输送机构,而第三输送机构构成为一个夹紧输送机构。因此,该区别技术特征所带来的技术效果确定的所要解决的技术问题是:使丝线在前端损伤较小,并且在后端能够保持张力恒定易于换筒。为了解决上述技术问题,证据1采用的是额外设置气动输送装置的技术手段。证据1的第一实施例与第二实施例仅给出了用多个相同类型输送机构完成假捻的技术方案,并没有给出将不同类型的缠绕输送机构与夹紧输送机构进行组合以解决上述技术问题的教导,亦未给出结合或者结合所能带来的技术效果的技术启示。而且,证据1通过额外设置气动输送装置,已经解决了丝线张力恒定的技术问题,本领域技术人员在证据1的基础上,没有动机改进或采取其他技术方案。因此,本申请相对于证据1与公知常识的结合具备创造性。

综上所述,在答复创造性意见时,要从发明构思的角度出发,正确认定区别技术特征。另外,如果将区别技术特征与最接近的现有技术相结合形成发明所要保护的技术方案的过程,需要本领域技术人员的创造性劳动,仅根据该发明的各个技术手段分别被其他现有技术所公开或者属于公知常识的事实,不足以认定现有技术或者公知常识已经给出了将区别技术特征与最接近的现有技术结合以形成发明所要保护的技术方案的技术启示。

案例二

本专利申请号为200920291045.3,申请日为2009年12月23日,名称为"一种排烟气管道",专利权人为韩某某。本专利申请为实用新型,但本文仅讨论区别技术特征的认定,不考虑专利申请的类型。

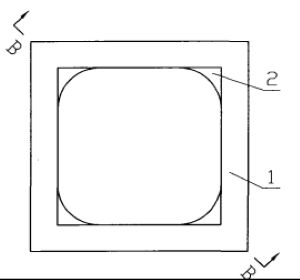

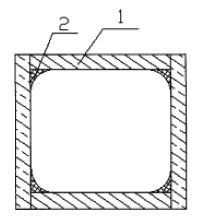

本申请背景技术中指出,上下排烟气管道的直接对接部必须位于楼板所在平面中,由于排烟气管道整体高且楼层高不同,导致管道对接困难。该申请在排烟气管道本体内壁上设有与其成一体结构的凸块,凸块靠近烟气管道本体口沿部的外端面低于烟气管道本体端部口沿,从而使得上下排烟气管道的直接对接部位可以位于楼层的任意位置,无论楼层高矮排烟气管道都可以采用统一高度。本申请的具体结构如图4所示。

图4 "一种排烟气管道"结构示意

本申请的权利要求1为:

一种排烟气管道,包括排烟气管道本体(1),其特征是在排烟气管道本体(1)内壁上设有与其成一体结构的凸块(2),所述的凸块(2)靠近烟气管道本体(1)口沿部的外端面低于烟气管道本体(1)端部口沿。

从图4和权利要求1可知,本申请通过在管道本体口沿部外端面以下增加凸块,且凸块相对外端面低于烟气管道本体端部口沿的设计,可以使烟气道的对接部位位于楼层的任意位置。

本申请最接近的现有技术为申请号为200910033278.8的发明专利,其保护高强度烟气道,具体结构如图5所示:烟气道由四面侧板1拼装而成,其截面为矩形,在四个内角处设有加强筋2,所述加强筋的截面形状为三角形,也可以为矩形,或者其面向中心一侧边为弧形。为了提高连接的牢固强度,在相邻侧板之间以及加强筋与侧板之间通过木工钉或类似的连接件进行连接固定。同时,为了进一步提高连接的牢固强度,并为了提高烟气道的气密性,在相邻侧板之间以及加强筋与侧板之间通过耐高温、耐腐蚀、强度高的粘接剂进行密封固定。

图5 发明专利200910033278.8结构示意

在确定区别技术特征时,无效请求人认为,最近的现有技术中拼装并连接在一起的四面侧板相当于本申请排烟气管道本体,与侧板之间粘接在一起的加强筋2相当于本申请中"排烟气管道本体内壁上设有与其成一体结构的凸块"。最近的现有技术中加强筋2与烟气道本体端口部平齐,加强筋也是外凸的块体结构,其与本申请的凸块并无实质上的差异。该观点将"凸块(2)"以及"凸块低于口沿部"两个特征割裂开来,认为最接近的现有技术中加强筋2对应权利要求1中的"凸块(2)",因此,本申请权利要求1与最接近的现有的区别技术特征为凸块靠近烟气管道本体口沿部的外端面低于烟气道本体端部口沿,即凸块低于口沿部。在此基础上,无效请求人认为"凸块低于口沿部"这一特征对本领域技术人员而言是容易想到的。

然而,经过仔细比对可知,本申请设置凸块且凸块低于烟气管道本体端部口沿,能够实现定位作用,从而实现烟气管道之间的准确对接。从图5中可知,最接近的现有技术中加强筋与口沿平齐,所起到是连接相邻侧板从而增加连接的牢固强度的作用。本申请的"凸块"和最接近的现有技术中的"加强筋"所解决的技术问题不同,其功能作用和技术效果也在不同。无论从技术方案所解决的技术问题看,还是从"凸块"和"加强筋2"在各自技术方案中的功能、作用及发挥的技术效果看,最接近的现有技术中的"加强筋2"均不相当于本申请中的"凸块",本申请的"凸块"未被最接近的现有技术中的"加强筋"公开。因此,本申请权利要求1与最接近的现有技术的区别技术特征为:在排烟气管道本体内壁上设有与其成一体结构的凸块,凸块靠近烟气管道本体口沿部的外端面低于烟气管道本体端部口沿。最接近的现有技术不能给出"凸块"起到定位作用的技术启示,因此,本申请权利要求1保护的技术方案相对于最接近的现有技术是非显而易见的。

在答复审查意见时,如果某个特征和其他特征一起才能实现其在发明技术方案中的功能和作用并获得相应的技术效果,即这两个或多个特征是密切关联、不可分割的,那么,应将这些特征作为一个整体认定为区别技术特征,且在确定发明实际解决的技术问题和认定现有技术是否给出技术启示时,都需要将其予以整体考量。也就是说,在特征对比过程中,应避免割裂发明所做的贡献。为此,需要对权利要求中包含的技术特征进行全面分析,如果技术特征之间紧密关联、相互依赖,通过协同作用共同解决同一技术问题、产生相同技术效果,则应当将其作为一个或者一组技术特征来整体考虑。另外,应结合发明要解决的技术问题进行综合判断。只有通过准确把握发明和现有技术的发明构思,正确确定二者所要解决的技术问题,从而分析两者技术方案中各技术特征或手段与要解决的技术问题、产生的技术效果之间的关系,才能有助于对技术方案中各技术特征或手段之间的关系作出准确认定,从而准确确定区别技术特征,为创造性判断打下坚实基础。

案例启示

上面两个案例的分析,为答复审查意见以及新申请的撰写提供了一些启示。在答复审查意见时,至少可以从以下几个角度入手,正确认定区别技术特征。

第一,应从发明构思角度,将技术方案与现有技术所揭示的技术手段进行比对,合理确定区别技术特征。

第二,确定区别技术特征时,若对比文件中包含有相应的技术特征,应考虑该技术特征在权利要求中所起的作用与相应技术特征在对比文件中所具有的作用是否相同。

第三,应将本申请的技术方案看做一个整体,而不能割裂,使用"本申请的多个步骤(技术特征)相互关联,相互协同,起到了XXX的效果"的表述。

第四,应综合考虑特征的结构、功能和效果,避免仅看图说话。

总之,要避免将所有区别技术特征认定为多个单一区别技术特征,然后分别认定一个技术问题,再采用各个击破的方式将大部分特征认为公知常识或惯用技术手段。

另外,在答复审查意见修改权利要求时,向独立权利要求补入的技术特征应尽量与独立权利要求所解决的技术问题之间具有技术关联性,并考虑增加的多个特征之间在整体上是否具有关联性。例如,考虑关联性时,可以从工作方式中的条件关系、机械结构中的配合关系等出发,判断增加的特征之间是否相互关联、相互作用,是否共同作用来解决一个共同的技术问题。

在撰写新申请文件时,至少可以在以下几个角度入手丰富实施例。

第一,从多个角度对改进点进行充分描述。例如,上述案例一的申请文件通过不同角度描述本申请的发明构思,包括:(1)通过干净的缠绕输送机构不损伤地一直引导到后处理区中,只有在丝线的后处理结束并且具有其最终的变形结构后,第三输送机构才构成为夹紧输送机构,用于对丝线进行引导;(2)对于根据本发明的假捻变形机来说,重要的是在缠绕输送机构和夹紧输送机构中的各输送机构的分配,其中,只有直接设在卷绕装置之前的输送机构构成为夹紧输送机构,而所有其他用于丝线变形和处理的输送机构均由不损伤丝线的缠绕输送装置构成;(3)本申请的改进和完善之处在于:将缠绕输送机构与夹紧输送机构这两种不同类型的输送机构进行组合,构成新的丝线输送机构,实现对丝线的高质量变形和处理。

第二,对每个特征的具体结构、作用、与其他特征的关联关系进行详细描述。例如,上述案例一中描述,对于根据本发明的假捻变形机来说,重要的是在缠绕输送机构和夹紧输送机构中的各输送机构的分配,其中,只有直接设在卷绕装置之前的输送机构构成为夹紧输送机构,而所有其它用于丝线变形和处理的输送机构均由不损伤丝线的缠绕输送装置构成。上述案例二中的"凸块"起到定位作用,但申请中对此并未涉及。若申请人在初始撰写阶段就对该特征的作用进行详尽描述,则可能更容易说服审查员。

第三,基于技术特征的作用和相互关系对技术效果进行推导描述。例如,上述案例一中,本发明的突出特征是:使丝线的每个单丝上都可以均匀地产生丝线变形和后处理。通过夹紧输送机构的夹紧件,丝线的单丝在进行后处理之前不会产生来自外部的附加机械应力。丝线在变形和拉伸区中进行引导,并且通过干净的缠绕输送机构不损伤地一直引导到后处理区中。只有在丝线的后处理结束并且具有其最终的变形结构后,第三输送机构才构成为夹紧输送机构,用于对丝线进行引导。设置在卷绕装置之前的夹紧输送机构的突出优点是:丝线张力在后处理区基本上能够保持恒定。有利的是,在卷绕装置中进行的换筒不会导致在后处理区内的松弛,在换筒过程中,丝线短时地向一个抽吸装置引入到一个废丝容器中。

总之,在撰写申请文件时,应清楚说明技术方案的原理,从多个角度详细描述申请文件和方案的技术效果,而不是简单地用"提高效率""降低成本"等泛化表述,这将使得答复审查意见更具有说服力。

参考文献

[1] 最高人民法院(2020)最高法知行终279号行政判决书。

[2] 北京市高级人民法院(2017)京行终136号行政判决书。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.