可预见性原则的内涵

传统认为,对适用专利等同侵权的明确限制有二:捐献原则和禁止反悔原则 1。司法实践中,对等同侵权的限制还有可预见性原则。目前,《专利法》和司法解释尚未对可预见性原则的内涵作出明确的定义,但是其在司法裁判中已有所体现。

笔者以"可预见"和"等同"作为关键词检索了最高人民法院(以下简称"最高法")作出的裁定和判决(相关汇总见表1)。早在2015年,最高法在(2015)民申字第740号判决中即认为:"锥面或平面均是涉案专利申请时,该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案,因此, 专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外。"该案可视为司法实践中应用可预见性原则的较早尝试。

随后,最高法的一系列裁判基本遵循了该案确定的原则。综合最高法系列裁判中的论述,笔者尝试将可预见性原则的内涵总结如下:

对于专利权人在 专利申请日知晓但没有记载在权利要求中的技术特征,专利权人又主张其构成权利要求记载的特征的等同特征的,不予支持。

对于上述定义,需要作出以下几点说明:

判断"知晓"的时间点为专利申请日

曾有观点认为,判断"修改形成的技术特征"是否被专利权人知晓的时间点应当为"修改时" 2。实务中,专利权人对权利要求的修改,往往发生专利申请日的数年之后。如果要探究专利权人的真意,则以相关特征的修改时间作为判断"知晓"的时间点似乎更为合理。但《专利法》已有规定,权利要求的修改不得超出专利申请日既已确定的说明书和权利要求书记载的范围 3,即,修改权利要求的基础必然是专利权人在申请日已经知晓的内容。因此,如果以权利要求修改日作为判断"知晓"的时间点,那么,对于在申请日尚未知晓、但在修改日已获知的技术手段,专利权人将陷入两难的境地:如果不将其纳入权利要求的保护范围,将可能触发可预见性原则,限制等同侵权的适用;如果将其写入权利要求,则可能导致专利申请因修改超范围而被驳回。因此,笔者认为,将判断"知晓"的时间点定为专利申请日,确是更适宜的选择。

"知晓"既包括实际知晓 也包括应当知晓

如果"知晓"只包括实际知晓,无疑将大大增加被控侵权人的举证难度,且实际知晓仅涉及专利权人的主观认知,与专利权的对世权性质和权利要求的公示作用都存在逻辑上的不协调之处。如果将"知晓"扩大到应当知晓,则不存在上述问题。实际上,最高法的部分裁判也将本领域普通技术人员作为"知晓"的主体。笔者认为,"本领域技术人员普遍知晓"即可推定为"专利权人应当知晓"。

有学者提出,"本领域技术人员普遍知晓"的标准可以是相关技术特征已被教科书、科技论文等公开 4。笔者认为,可以将专利法意义上的公知常识认定为"本领域普通技术人员普遍知晓"的内容。如此,一方面,将公知常识性内容推定为专利权人应当知晓,不会过度减损专利权人的权利;另一方面,"公知常识"的认定经历了长期司法实践,有相对成熟的认定标准 5。

值得注意的是,不能将 专利权人应当知晓的内容,视作本领域技术人员普遍知晓的内容的子集。例如,专利权人在涉案专利申请日之前提交的另一专利申请可能公开了某些技术手段,但是由于该专利申请尚未公开,所以本领域普通技术人员还不知晓该技术手段。然而,这样的文献证据可以证明专利权人在专利申请日实际知晓该技术手段,从而有可能触发可预见性原则。

"知晓"的客体并不仅是技术特征本身

"知晓"的客体是在权利要求的技术方案中应用该技术特征,从而达到相应的技术功能和技术效果,而非仅仅是该技术特征本身。可预见性原则是对等同侵权的限制,而等同侵权本就要求等同特征与权利要求记载的特征相比,属于"基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到" 6。在适用可预见性原则时,也应要求相关特征的手段、功能、效果的整体为专利权人实际知晓或为本领域普通技术人员容易想到,只不过相较于等同特征,判断的时间点提前到专利申请日。如此,更加符合"可预见"的本意,且与等同侵权的框架更加匹配。

至于如何举证证明"知晓",(2021)最高法知民终1924号案件可以作为参考(见表1)。该案的一个焦点问题是:若被诉侵权产品的面框材质为聚碳酸酯(PC),其与涉案 专利技术方案中限定的亚克力材质是否构成等同。被控侵权人提交了多份期刊文章以及一份专利文献,据此,最高法认定"我国自2004年起开始通过自主研发、或与国外企业合资建厂的方式加大聚碳酸酯的年产能力,极大降低了聚碳酸酯的使用成本,使其更为普遍地被应用于仪表屏制造领域";专利权人"在撰写涉案专利申请文件时,已明确知晓聚碳酸酯可用于制造仪表表壳的面框,但并未将其纳入权利要求的保护范围",从而不能将聚碳酸酯与亚克力材质视作等同。可见,最高法根据大量出版物证据认定本领域普通技术人员的普遍认知,进而推定专利权人实际知晓的内容,据此适用了可预见性原则。

可预见性原则的影响

可预见性原则对等同侵权的影响

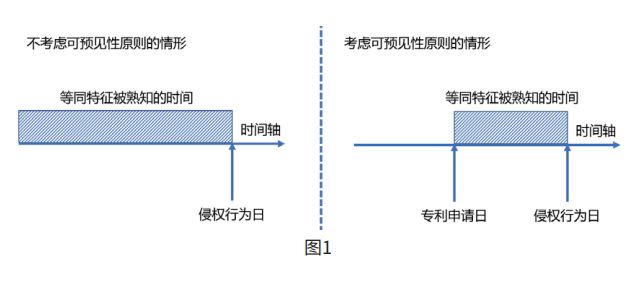

如前所述,适用 可预见性原则的实体条件与等同侵权有相似之处,但判断的时间点提前到专利申请日。显然,可预见性原则将大大减少可以适用等同侵权的情形。笔者认为,可预见性原则将能够成为等同特征的技术手段,限制为在专利申请日与侵权行为日之间变得被本领域普通技术人员知晓的技术手段。

如图1左侧所示,如果不考虑可预见性原则,仅依据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条之规定,则本领域普通技术人员截至侵权行为日容易想到的技术特征都可以构成等同特征;该技术特征被本领域普通技术人员所熟知的时间点仅有下限,而没有上限。但是,如图1右侧所示,依据可预见性原则, 专利申请日既已被本领域普通技术人员所知晓的技术特征不再能构成等同特征,相当于在原本能够构成等同特征的范围里,"挖去"了这些技术特征。换言之,能够成为等同特征的技术手段,只剩下在专利申请日与侵权行为日之间变得被本领域普通技术人员熟知的技术手段。

此推论或许正是最高法的本意。最高法多次提到,"等同原则的适用须考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平,防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况。" 7因此,对专利权人在专利申请日业已知晓的技术手段,在判断等同时需要施以更严格的限制,更尊重权利要求的公示作用。而对专利申请日后新出现的技术手段,在判断等同时则较为宽松,以更好地保护专利权人的利益 8。笔者认为,如此平衡专利权人与社会公众的利益,或许更加符合设置等同侵权的初衷。

可预见性原则对捐献原则的影响

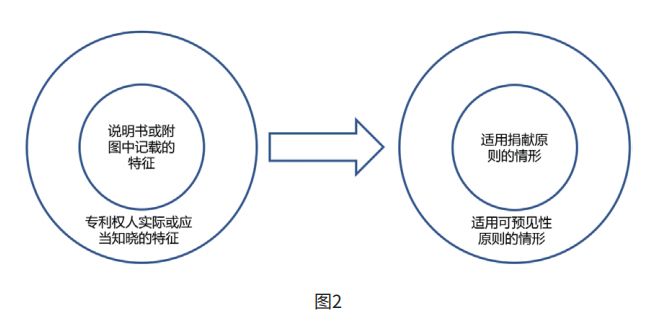

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定:"对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。"该条款体现的即是捐献原则,其也是对适用等同侵权的重要限制 9。与可预见性原则不同的是,捐献原则仅针对已在专利说明书或者附图中描述的技术特征。

笔者认为,捐献原则可以视作可预见性原则的真子集。参照图2,在专利说明书或者附图中描述的技术特征,必然是专利权人在专利申请日时实际知晓的技术特征;否则, 专利权人不可能将其写入专利申请中。而可预见性原则还涵盖专利权人实际或应当知晓的其他技术特征,这些技术特征却未必被专利权人写入专利说明书或者附图中。这就导致能适用捐献原则的技术特征,必然也可以适用可预见性原则,反之则不然。由此,可预见性原则一定程度上"架空"了捐献原则。

当然,笔者认为,可预见性原则不能在实务中代替捐献原则。原因在于,一方面,可预见性原则的适用目前尚无明确的法律基础,其接受程度存在不确定性;另一方面,适用捐献原则可以仅依据涉案专利的说明书和附图,被控侵权人的举证责任相对小得多。

可预见性原则对专利撰写的影响

毫无疑问,可预见性原则对权利要求的撰写提出了极高的要求。专利权人如果要避免可预见性原则成为主张等同侵权的障碍,则在撰写权利要求时,应当尽量上位概括技术特征,将申请日已知的技术手段全部概括在技术特征中。当然,这本是权利要求撰写的应有之义。早在(2015)民申字第740号案件中,最高法就认为:"随着专利制度的进一步普及和发展,专利权人的专利文件撰写水平不断提高,专利行政部门对专利申请文件的撰写要求更为严格,等同原则对于撰写水平较低专利的保护作用在逐级减弱。"可见,可预见性原则自始就有着督促提高撰写水平的功效。

另一方面,要求专利权人概括其在申请日应当知晓的全部技术手段可能过于理想化,而且会导致撰写成本大大提高 10。有学者提出,等同侵权应当着重于因语言局限性导致的权利要求无法体现专利本质的情形,或申请日后出现了不可预见的新技术的情形,但应当排除撰写不当的情形 11。笔者研究了表1中的案例,发现撰写不当可能确实是部分裁判适用可预见性原则的潜在重要因素。例如,在前述(2021)最高法知民终1924号案件中,涉案专利权利要求记载了"亚克力显示面框",被控侵权产品使用的可能是"聚碳酸酯显示面框",而面框的材质并非涉案专利关注的改进点 12。再如,在(2020)最高法知民终1429号案件中,权利要求记载了"霍尔传感器",被控侵权产品中使用的是"红外对管",两者均为本领域技术人员普遍知晓的测量角度的手段。如果专利权人的撰写水平更高,应当可以不在权利要求中特别指定显示面框的材料,或将"霍尔传感器"上位概括为角度传感器。由此观之,可预见性原则体现的正是最高法对于利用等同侵权来规避撰写不当导致的不利后果的谨慎态度。

结语

可预见性原则虽然在司法解释中尚无明确规定,但近几年最高法的一系列裁判,已彰显其可能具有的巨大威力,使得专利权人、专利代理师和律师都不得不愈加重视该原则。一方面,专利权人应继续提高撰写权利要求的水平,以落实最高法降低等同原则对低水平专利的保护作用的希冀。另一方面,专利权人在主张等同侵权时应更加谨慎,预先分析可预见性原则适用的可能性;被控侵权人则应当积极举证和论述,利用该原则来阻止等同侵权的认定。

在等同侵权的适用日趋严格的背景下,笔者认为,未来可能会见到可预见性原则的更多应用。

参考资料:

1. 曹新明.专利侵权等同原则适用研究[J].知识产权,2023,No.264(02):24-40.

2. 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第60条。

3. 参见《中华人民共和国专利法》第33条。

4. 董慧凝,郑璐璐.专利侵权中可预见规则的法律适用[J].北方工业大学学报,2019,31(06):113-120.

5. 参见(2020)最高法知行终35号民事判决 ;《专利审查指南(2010)》第四部分第八章第4.3.3节。

6.《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条。对于功能性特征的等同,参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条。

7. (2015)民申字第740号民事裁定 ;另见(2019)最高法知民终48号民事判决、(2020)最高法知民终1899号民事判决、(2020)最高法知民终1429号民事判决。

8. 同注7。

9. 陈聪.专利捐献原则的法理分析[J].知识产权,2019,No.215(01):69-76.

10. 张迩瀚.我国专利侵权中可预见性规则司法适用问题研究[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2019,39(02):37-41,注释3。

11. 朱文广,刘犟.专利等同侵权判断方法的完善[J].知识产权,2023,No.264(02):112-126.

12. 参见CN102411996B。

文章首发自:《中国知识产权》杂志4月刊

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.