- within Intellectual Property topic(s)

- in European Union

- in European Union

- with readers working within the Retail & Leisure industries

- within Intellectual Property, Employment and HR and Real Estate and Construction topic(s)

如何精细地确定基数和倍数是惩罚性赔偿制度适用的核心和难点。就倍数的确定,法律虽明确一至五倍区间,但倍数的确定缺乏精细化的裁量标准。司法实践中,法官自由裁量权行使尺度不一。部分判决缺乏明确的说理,只是笼统地宣称主观恶意明显,侵权情节严重,直接给出倍数,既未明确倍数与侵权行为的关联关系,也未说明为何为一倍而不是三倍或者五倍,弱化了司法的可预期性。如何精细地确定倍数是提升惩罚性赔偿制度威慑力与可预期性的关键所在。

一、知识产权侵权案件中惩罚性赔偿倍数的适用情况

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(法释〔2021〕4号)(简称"惩罚性赔偿解释")第六条第一款规定,人民法院依法确定惩罚性赔偿的倍数时,应当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。但是,具体在何种情形下确定怎样的倍数并未细化。笔者检索各地法院公开的典型案例,一至五倍均有适用。例如:

"枫叶"案1 中,法院考虑"被告为侵权源头;侵权时间近二十年;持续不规范使用'楓葉'商标,公然欺骗经营者和消费者;侵权范围广;侵权规模大;销售数额巨大;发挥法律的威慑作用"等因素,据此确定五倍的惩罚性赔偿。

"鑫盼盼"案2 中,"关于侵权故意的认定,被告曾与原告有业务往来,明知原告字号和商标知名度;仍受让鑫盼盼商标并攀附使用;商标无效期间及无效后,仍持续使用;公司更名后仍在公司介绍中自称'鑫盼盼',侵权故意十分明显。关于情节严重的认定,被告侵权规模大、涉及区域广、侵权获利巨大,应认定其侵权行为情节严重",据此确定四倍的惩罚性赔偿。

"小米生活"案3 中,法院"在确定具体的惩罚倍数时还需考虑以下事实和相关因素:商标无效后至本案二审期间,仍持续侵权;原告只购买一款产品计算销售数额,但被告的侵权商品多种多样,数量多,侵权规模大,这一情节亦应作为确定惩罚数额的考量因素;涉案'小米'商标为驰名商标。但被控侵权商品多次被认定为不合格产品,存在质量问题会减损'小米'的商誉"等因素,据此确定三倍的惩罚性赔偿。

"卡某公司案"4 中,法院认为:涉案商标知名度较高,张某某在前案诉讼达成和解后并未停止侵权行为,继续牟取非法利益,构成重复侵权,还利用关联人员微信账号销售侵权手表,意图规避侵权责任,其主观故意明显,侵权情节严重,适用二倍惩罚性赔偿。

"纽曼斯"案5 中,法院"考虑到纽曼斯公司、奥米加公司、纽诺公司、蔡振属共同、多次侵权,具有较为明显的主观过错,故本院酌情支持一倍的惩罚性赔偿"。

可见,法院在判决书中通常仅列举被告的相关侵权情节就确定倍数,而没有具体说清楚这些"侵权情节"与倍数之间的究竟是怎样的因果关系。这种语焉不详的做法难免导致同类型案件的倍数裁量空间过大,例如,同样是"重复侵权"的情形,"纽曼斯"案 6 中确定为一倍,"卡某公司案" 7 中确定为二倍,"公羊"案 8 中确定为三倍。

二、惩罚性赔偿倍数与情节的对应关系

适用惩罚性赔偿的主客观情节难以精确计量的情况下,法官及学者在定量因子操作上进行了探索。例如,最高人民法院知识产权法庭徐卓斌法官在评述"卡波案"中指出:惩罚性赔偿倍数与情节严重程度具有对应关系,方符合法律适用时的比例原则。为便于司法适用、限制自由裁量的滥用,侵权情节认定为严重时可适用两倍惩罚性赔偿,情节比较严重可适用三倍惩罚性赔偿,特别严重时可适用四倍惩罚性赔偿,情节极其严重时,如满足"直接故意、完全以侵权为业、侵权规模大、持续时间长、损失或获利巨大、举证妨碍"等认定要件,则可以适用五倍惩罚性赔偿,以此构建惩罚性赔偿倍数与侵权情节严重程度之间的一般对应关系。此处描述情节严重程度的"比较""特别""极其"等副词,呈现一种逐层递进的关系,裁判者具有一般的社会常识,在此基础上对侵权情节到底严重到何种程度,应该进行相应的事实查明,不可主观臆断,亦不可将侵权人的主观故意与情节严重相互替代。在具体案件中,有可能侵权人属于直接故意,但情节称不上严重,有的案件中侵权后果如销售量、获利金额等均极其巨大,但主观故意却难以认定。故意侵权和情节严重分别是惩罚性赔偿的主观要件和客观要件,对惩罚性赔偿倍数的确定均有意义,因此在确定惩罚性赔偿倍数时,将行为人主观故意的程度及类型加以考虑,也是合适的,一般而言,直接故意应较间接故意确定更高的惩罚性赔偿倍数。 9 法官在此给出大致的操作区间,但具体案件中仍需要裁判者结合案件具体情况依据裁判智慧和经验进行厘定何谓"比较""特别""极其"。

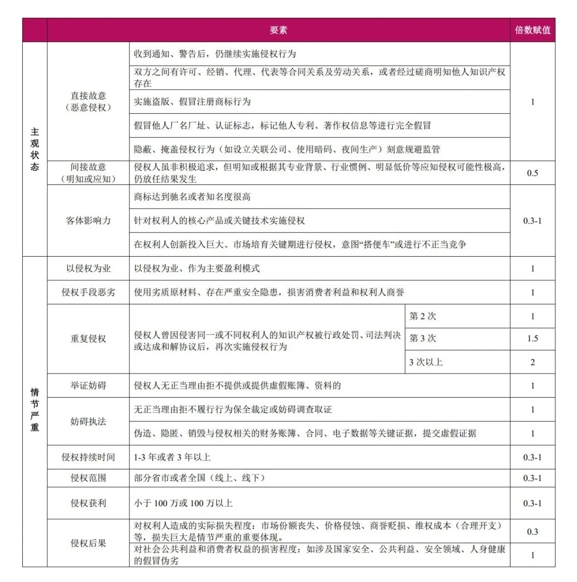

上海市浦东新区人民法院宫晓艳、刘畅法官提出"法官在适用惩罚性赔偿中可以根据行为人的恶意和情节严重程度的高低不同,采取'要素积累法'确定阶梯式的赔偿倍数,并根据司法裁判实务设计了一张《惩罚性赔偿倍数因子分解表》" 10,后陆续有学者对该表进行了细化 11,笔者参考整理如下。

关于倍数因子的赋值参考了指导性案例的精神,指导性案例219号(入库号2023-18-2-176-020)明确:判断侵害知识产权行为是否构成情节严重并适用惩罚性赔偿时,可以综合考量被诉侵权人是否以侵害知识产权为业、是否受到刑事或者行政处罚、是否构成重复侵权、诉讼中是否存在举证妨碍行为,以及侵权行为造成的损失或者侵权获利数额、侵权规模、侵权持续时间等因素。对于以侵害知识产权为业,长期、大规模实施侵权行为的,可以依法从高乃至顶格适用惩罚性赔偿倍数确定损害赔偿数额。

结合上表,惩罚性赔偿的倍数虽然无法建立绝对的数学公式,但可以设计更具操作性的量化分析路径。具体案件考虑各个因素的贡献,权重高的因素如直接恶意、重复侵权、规避执法/毁灭证据、后果特别严重、涉及公共安全健康等,权重较低的因素如持续时间、地域范围、侵权手段、权利类型、行业特点等,然后结合基数大小、个案特殊性进行细调,确保倍数确定的合理性。

三、惩罚性赔偿倍数量化要素因子检验示例

就现有司法案例,尝试对上述"要素累加法"进行检验,例如,

在"枫叶"案12 中,被告不规范使用"楓葉"商标欺骗消费者,系直接故意侵权(倍数1),侵权时间近二十年侵权时间长(倍数1);侵权范围广、规模大(倍数1),侵权获利(销售数额)大(倍数1),以及考虑到发挥法律的威慑作用(倍数1),累加确定的倍数为五倍,验证一致。

"鑫盼盼"案13 中,被告曾与原告具有业务往来,主观状态系直接故意(倍数1),原告商标构成驰名商标(倍数1),被告侵权规模大、区域广(倍数1)、侵权获利大(倍数1),累加确定的倍数为四倍,验证一致。

"小米生活"案14 中,原告商标为驰名商标(倍数1),被告产品存在质量问题,减损原告的商誉(倍数1),侵权数量多、规模大、持续侵权(倍数1),累加确定的倍数为三倍,验证一致。

也可以用来检验一些同类型的案件,例如前文提到的,就"重复侵权"情形,法院在"纽曼斯"案确定为一倍,在"卡某公司案" 确定为二倍,"公羊案"中确定为三倍。按照"要素累加法"进行检验,"公羊案"中,被告行为已被在先判决认定构成侵权,本案系第二次重复侵权行为(倍数1),直接故意(1),但侵权时间较短,规模较小,累加为二倍,但法院最终确定为三倍。在"卡某公司案"中,涉案商标知名度较高(0.3),张某某在前案诉讼达成和解后并未停止侵权行为,构成重复侵权(倍数1),还利用关联人员微信账号销售侵权手表,意图规避侵权责任,系直接故意(1),累加为2.3倍,法院最终确定为二倍。在"纽曼斯案"中,涉及的情节包括直接故意(倍数1),重复侵权3次以上(倍数1.5),长期不规范使用商标欺骗消费者(倍数1),举证妨碍(倍数1)等情节,累加为4.5倍,但法院最终确定为一倍。此三案为同类型的案件倍数确定差异较大,也可以印证倍数的裁量空间较大,通过"要素累加"的方法可以检验和缩小裁量空间。

从以上案件适用分析来看,"要素累加法"的赋值因素设置有一定合理性,可以作为一种分析路径丰富法官的裁判智囊,统一倍数的裁量标准。

四、小结

如何确定知识产权惩罚性赔偿的倍数依赖于法官的裁判智慧,唯有通过持续的司法实践积累、深入的学术研究和有效的案例指导,方能推动惩罚性赔偿的倍数裁量从"经验判断"逐步走向"理性量化"。无论采用何种分析路径,关键在于裁判文书必须详尽阐明倍数确定的具体理由,清晰列明考量的因素、各因素对倍数选择的具体影响,使倍数的确定过程清晰透明,增强裁判的公信力和可预期性,最终实现惩罚恶意侵权、激励创新发展、维护公平竞争的立法本意。

注 释:

1 参见广东省高级人民法院(2023)粤民终6629号民事判决书

2 参见最高人民法院(2022)最高法民终209号民事判决书

3 参见江苏省高级人民法院(2019)苏民终1316号民事判决书

4 参见:"广东高院发布知识产权惩罚性赔偿典型案例",载:https://mp.weixin.qq.com/s/WNBswveYMeBlV-XPs_GWdw

5 参见北京知识产权法院(2024)京73民终1823号民事判决书

6 参见北京知识产权法院(2024)京73民终1823号民事判决书

7 参见:"广东高院发布知识产权惩罚性赔偿典型案例",载:https://mp.weixin.qq.com/s/WNBswveYMeBlV-XPs_GWdw

8 参见:"以案释法 | 重复侵权!判处3倍惩罚性赔偿",载:https://mp.weixin.qq.com/s/88t-kPu8img5JjniyBOG0g

9 徐卓斌、张钟月:"商业秘密侵权案件惩罚性赔偿的适用",载《法律适用》,2021年第4期。

10 宫晓艳、刘畅:"知识产权惩罚性赔偿适用的要件解构与路径探究——以上海首例知识产权惩罚性赔偿案件为研究范例",载《法律适用》,2020年第24期。

11 商建刚、石婉玉:"知识产权惩罚性赔偿的倍数量化规则",载"上政律师学院"2022年06月23日,https://mp.weixin.qq.com/s/AxfgSyqMcQgp2c5pjKPbOQ;王海明:"商标侵权惩罚性赔偿法律适用问题研究",载《中华商标》,2024年第3期。

12 参见广东省高级人民法院(2023)粤民终6629号民事判决书

13 参见最高人民法院(2022)最高法民终209号民事判决书

14 参见江苏省高级人民法院(2019)苏民终1316号民事判决书

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.